�앶�@�u���t�̑���ɂ��āv

���t�̑���ɂ���

�@�@�@�@�_�钆�w�Z�@1�N�@�Ñ��@���

�@�u�l���v�Ƃ������t���āA���͊w�Z��Ƃł̓��X�̉�b���v���o���܂����B

�@�������͖����A��������̌��t��F��Ȑl�Ɏg���܂��B�Ⴆ�A�F�B�Ƙb���Ƃ���搶�Ɏ��₷��Ƃ��A�Ƒ��Ɖ߂����Ƃ��ȂǐF�X�ȏ�ʂŌ��t����������g���܂��B�ł��A���̌��t��������ǂ���������A�͂��܂����肷�邩�͂��܂�l�������Ƃ�����܂���ł����B

�@������A�X�}�z�����Ă���ƁA�u���t�ɂ��l���N�Q�v�ɂ��ď�����Ă���܂����B

��k�̂���Ō��������t���A�����[�������邱�Ƃ����邻���ł��B���͂��������

�ƂĂ��������̂ŁA�����̖�����U��Ԃ��Ă݂܂����B�������m��Ȃ������ɁA���t�ŒN���������Ă�����������Ȃ��Ǝv��������ł��B

�@���͏��w2�N������5�N���̎��܂ŁA�����Ƃ���l���爫���������Ă��܂����B����ɑς���ꂸ�A���ɂ͂�����������A���ɂ����Ǝv����������܂����B�����ǁA����Ȏ��Ɏ��ɐ����|���Ă��ꂽ�̂��搶��F�B�A�Ƒ��ł����B���̐������̂������Ŏ��̈����������Ă����l�Ƙb���������Ƃ��ł��A�����肷�邱�Ƃ��ł��܂����B

�@���̌o���������Ă���́A���͎�����悭���Ȃ��琶������悤�ɂȂ�܂����B�����

�����̒��ɂ��A���t�ŏ����Ă���l���������邱�ƂɋC�Â���悤�ɂȂ�܂����B

���炩�����k�̂���ł��A��鑤�ɂƂ��Ă͂�������h�����Ƃ�߂������Ƃ����邱�Ƃ�������܂����B

�@�ƂɋA���āA���Ԃ��Ă��鎞�ɃC���^

�\�l�b�g�Ō��t�₢���߂ɂ��Ē��ׂĂ݂�ƁA�u���t�ɂ��\�́v�Ƃ������t��m��܂����B�S�������錾�t���A�̂�������̂Ɠ������炢�����āA�[���Ȃƕ�����܂����B

�@���ꂩ��́A�����̌��t�����ɂƂĂ��C������悤�ɂȂ�܂����B�u�������������

����͂ǂ������邾�낤�A�ǂ��v���낤

�v�Ƙb���O�ɂ悭�l����悤�ɂ��Ă��܂��B

�@�܂��A�N�����߂������ɂ��Ă�����A�D�������t�Ő����|����悤�ɂ��܂����B�u���v�v��u�ꏏ�Ɋ撣�낤�v�A�u���k�ɏ���v�Ƃ������ȒP�Ȍ��t�ł��A����̋C�����𖾂邭�ł��邱�Ƃ�����Ƃ������Ƃ�������܂����B

�@�앶�������āA���͌��t���g���Ƃ��̑����厖���ɂ��Ċw�т܂����B�l�������̂́A������Ƃł͂���܂���B����̋C�������l���āA�v�����̂���A���肪�����Ȃ����t���g�����Ƃ���n�܂�̂ł��B

�@���ꂩ��́A���t�̎g�����ɂ����ƋC�����Ă��������ł��B�����āA�N���X�݂̂�Ƌ��͂������āA���݂����ɂ��錾�t���݂�Ȏg������������Ă��������ł��B

�@��l�ЂƂ�̏����ȋC�Â������A�݂�Ȃ����S���Ĉ��S�ɉ߂�����w�Z��ƂɂȂ���ƐM���Ă܂��B

�앶�u�������炳�v���u�����₷���v��

�@�@���c�������w�Z�@�Z�N�@���X�@����

�@�F����́A�ǂ��������ɐ����Â炳�������܂����B�܂��́A�����Â炳�Ɗ��������Ƃ͂���܂����B

�@������N�O�A���͌���Q�Ҏ{�݂ő����̐l�����𗎂Ƃ���������m��A�ƂĂ��Ռ����܂����B���Q�҂́u�ӎv�a�ʂ̂Ƃ�Ȃ��d�x�̏Ⴊ���҂͈��y��������ׂ����v�A�u����ׂ�Ȃ��l�Ԃ͕s�v���v�ƌ����Ă������ƂɁA���͂ƂĂ��߂����{����o���܂����B

�@�Ȃ��Ȃ�A���ɂ͎O���ɏd�x�̒m�I�Ⴊ�����X�y�N�g�����ǂ̖������邩��ł��B���͂���ׂ邱�Ƃ��ł��܂���B����ł����͂��������Ί�ł��Ă���āA���B�Ƒ���

�K���ȋC�����ɂ����Ă���܂��B

�@���̂悤�ɏႪ�������邩��Ƃ����āA����������Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A���l���Ⴊ����ے肷�邱�Ƃ͋�����Ȃ����Ƃ��Ǝv���܂��B��Q�ɂ������l�����ɂ����Ŏx���A��Ɏv���Ă����Ƒ��̕��X������̂ł��B���̂悤�ȉƑ��̕��X�̋C�������l����ƁA�ƂĂ������̂��Ƃ̂悤�ɋꂵ���Ȃ�܂��B

�@���́A���̂Ƃ��뉽�̏Ⴊ�����Ȃ����퐶���𑗂�Ă��܂��B�����ǁA�������Ⴊ���҂ɂȂ��Ă��܂���������܂���B����Ȏ��A�������l���珝�����t������ꂽ��A���Ȃ��Ƃ����ꂽ�玩���͂ǂ����邾�낤�ƍl���܂����B����̐l�ɏ��������߂邱�Ƃ��ł���̂��c�B

�@���̖��́A����ׂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA�����Ǝ������珕�������߂邱�Ƃ��ł��܂���B�������Ƒ��́A�ꏏ�ɂ��鎞�Ԃ������̂łȂ�ƂȂ������Ă���l�q��������A�Ώ��ł���̂ł����A����ɏႪ���������Ă���������Ȃ��l�ɂ͓�����Ƃ��Ǝv���܂��B

������Ƃ����Č��Č��ʂӂ��������A�\����f�����肷��Ɖ��Q�҂ɂȂ�̂ł��B������Ȃ�����Ƃ����ĉ����ł��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��A�����낤�Ƃ���C�������厖�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�ċx�݁A���͗��e�A���ƈꏏ�Ɂu�Q�O�Q�S�����Ⴊ�����ԉΊӏ܉�v�֎Q�����܂����B���߂ĎQ�������̂ł����A��ÓI�P�A�����͂��߁A���o�Ⴊ�����A���o�Ⴊ�����A���B�Ⴊ�����ȂǁA��������̉Ƒ����Q�����Ă��܂����B������������A���������肷��q�����܂������A����̃X�^�b�t�̕��X�͗D�����Ί�Őڂ��Ă��āA�ƂĂ��D�����C�����ɂȂ�܂����B�@�@

�@�ԉΑ��Ƃ����A��������̐l�����Ăɂ��₩�Ŋy�����ꏊ�ł͂���܂����Ⴊ��������l�ɂƂ��Ă͋��ȏꏊ�Ȃ̂ł��B�ł����A����C�x���g�ɎQ�����Ă݂ăr���̒��̐Â��ȏꏊ�ł������A���S�E���S�ɉԉ����邱�Ƃ��ł������A�����đ��̎Q���҉Ƒ����Ί�Ŋy�������Ԃ��߂������Ƃ��ł��܂����B

�@���̃C�x���g�͎��B�Ƒ��A�Q�����ꂽ�A��������̉Ƒ��ɂƂ��āA���炵���@��ɂȂ�܂����B��������̕��̎x���A�w�͂ɂ���ĊJ�������ꂽ�Ǝv���܂��B

�@�����₷���Љ�ɂ��邱�Ƃ́A�����Ĉ�l�̗͂ł͎����ł��Ȃ����Ƃł��B�l�Ɛl�Ƃ��x���A���������N�������a�Ȑ��̒��ɂȂ�ƎЉ�͖��邭�Ȃ�Ǝv���܂��B�u�����Â炢�v�Ɗ�����l���u�����₷���v�Ǝv���鐢�̒��ɂȂ��Ăق����Ǝ��͋����肢�܂��B

�앶�@�u�������̑���v

�m��R���w�Z�@�Z�N�@�]�z�@从j

�@�@�u�s���Ă��܂��v

�w�Z�֍s���O�A�V�тɍs�����A���̌��t�������ĉƂ��o�Ă��܂����B�ڂ��͕K���傫�Ȑ��ł��������Ċw�Z�������܂��B

�@���N�ڂ��́A�������͂ƂĂ��厖�Ƃ����앶�������܂����B�{���ɂ��̒ʂ肾�ȂƂ������Ƃ��N����܂����B

�@����͎O���O�\����B�ڂ��ɂ͓�N��̂��Z������܂��B���̓��͒����炨�ꂳ��Ƃ����ĉ������킸�ɖ싅�̎����ɍs���܂����B����ƁA���̎����ő傽�����̍����܂�ċ~�}�Ԃő傫�ȕa�@�ɉ^��Ă��̂܂ܓ��@���邱�ƂɂȂ�܂����B�O��̎�p�����āA�ƂɋA�ꂽ�̂͘Z���\�l���B������̂��Ƃł����B�u�����Ă��܂��v������Ȃ���������A���Ă���Ȃ�������c�Ƃ��Z���������ꂳ��������Ă��܂����B

�@�u�����Ă��܂��v�́A�u�s���܂����K���A���Ă��܂��v�Ƃ������t���ȗ��������t�������ł��B�]�ˎ���ɂ��łɁu�s���ĎQ����܂��v���g���Ă������Ƃ���A�̂͗������邱�Ƃ�铹��������Ƃ��������������̂Łu�s���ĎQ��܂��v�ƌ������ƂŁA��Ȑl�ɑ��āu�K���A���Ă���v�Ƃ��������𗧂ĂĂ����ƍl�����Ă��܂��B�܂����肾�����́u�s���Ă�����Ⴂ�i�����ɍs���ċA���Ă�������Ⴂ�j�v�ƌ������ƂŁA����̐����ɑ��Ďv�����d�˂Ă����̂ł��B

�@�u�����Ă��܂��v�u�����Ă�����Ⴂ�v�͓��{�ꂾ���̌��t�ʼnp��⑼�̍��̌��t�ɖ��Ƃ��ł��Ȃ������ł��B���{�l�͐̂̐l���ڂ��B������̂��Ƃ������ɑ厖�Ɏv���Ă���̂�������܂����B

�@�ڂ��́A���̂������ɂ��Ӗ�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���������ׂĂ݂܂����B�ڂ��B�����i�g���Ă��錾�t�Ƃ����u���肪�Ƃ��v�ł��B�u���肪�Ƃ��v�͖{���u�L�邱�Ɓv���u����v�Ƃ����Ӗ��������Ă���A�ő��ɂȂ����Ƃ�M�d�ł��邱�Ƃ��w���܂��B���̌�A�M�d�ȏo�����ɑ��Ă̊��ӂ̌��t�ƂȂ�A�ڂ��B�����i�g���u����̌��t�ɂȂ�܂����B���̌��t�́u������O�v�������ł��B

�@���������A�u�������v�Ƃ������t�͂ǂ����痈���̂ł��傤�B�u�������v�͑T���C�s���Ă��邨�V���m���o������Ƃ��A���肪�ǂ����炢���̓���i��ł���̂��m���߂�������Ӗ�����u�ꈥ��A�i���������������j�v���Z���Ȃ��āu���A�v�ɂȂ�܂����B�u�ꈥ��A�v�͑��肪�v���Ԃ��ǂ������m�F���邽�߂̂��̂ŁA�킽���͂��Ȃ��̓G�ł͂���܂���A�Ƃ����Ӗ������邻���ł��B

�@�Ƒ������łȂ��A�n��̐l�ɂ��������邱�ƂŁA�ڂ��͂��Ȃ��̒��Ԃł��B���������C�ɍs���ċA���Ă��܂��B�Ƃ����Ӗ������߂āA���܂ňȏ�ɂ��������ɂ��Ă������Ǝv���܂����B�����������l���̐l����������A���悢�Љ�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��̂��ȁA

�Ǝv���܂��B

�앶�@�u�������ŏΊ�̎�܂��v

���ҐU���w�Z�@�ܔN�@��{�@��

�u���͂悤�B�v�@���̉Ƃ̒��́A�Ƒ��݂�Ȃ̌��C�ȁu���͂悤�B�v�̂���������n�܂�܂��B���ɂ��������ɂ́A�u����ɂ��́B�v��u�����́B�v������܂��B�����������ꂽ���A�݂Ȃ���͂ǂ������܂����B�C�����������A���ꂵ���ȂǗl�X�Ȋ�����������Ǝv���܂��B�ł����ɁA������������̂��߂�ǂ������Ǝv���l������Ǝv���܂��B�݂Ȃ���͂ǂ��v���܂����B

���́A���w���ɂȂ�K�������n�߂܂����B��������₨�ꂳ��͂����u�������͂����Ƃ��悤�ˁB�v�Ƃ����Ă��܂����B

������A�������͂��Ă��܂����B�ł��A������������Ƃ����Ă��������Ă��邩�A�������Ă��Ȃ��̂�������Ȃ����炢�̐��̑傫���ł����B���̂Ƃ��́A������������̂��͂��������Ǝv���Ă�������ł��B����Ǐ������������Ɓu�������͑���ɓ`���Ȃ��ƈӖ����Ȃ��v�ƋC�t���܂����B����͂�����������ɕ������Ȃ��ƋC�������`���Ȃ�����ł��B���͂����������鎞�u����ɕ������鐺�Łv�ƈӎ����Ă����܂����B�@

�w�Z�ł́A��������ȂǂŁu�������͂܂���������v�Ƃ��b����܂����B�Ȃ̂Ŏ��́A�u�������͂܂���������v�A�u�������͑���ɕ������鐺�Łv�̓���ӎ����Ȃ��炠���������Ă����܂����B�������w�N�ɂȂ��Ă�������A�������̂悤�ɂ�������A���ꂳ���C�Ɂu���͂悤�B�v�ƌ����Ă���܂����B����Nj}�Ɂu�������Ԃ��̂߂�ǂ������ȁB�v�Ƃ����C�������o�Ă��܂����B���͂��̂܂܁u���͂悤�B�v�����Đ��ʑ�Ɍ������܂����B����Ȏ��͂�����x�u���͂悤�B�v�ƌ��������Ă���܂����B���̂悤�ȓ��������������܂����B�u�߂�ǂ������B�v�Ƃ����C�����ł�������Ԃ��Ȃ��������́A�����ƕԂ��Ηǂ������ȂƎv��������������܂����B���������C������ς��悤�Ǝv���A���́u���͂悤�B�v�ƕԂ��悤�ɂȂ�܂����B

�w�Z��K�����ł́u�������͂܂���������v�A�@�u�������͑���ɕ������鐺�Łv���ӎ����Ă��邤���ɁA���̓��������O�ɂȂ��Ă����܂����B����Ȏ��A���w�Z�ŗF�B�Ɂu���͂悤�B�v�ƌ��C�ɐ����|���܂����B����ǂ��̗F�B�́u���͂悤�B�v�ƕԂ��Ă���Ȃ��܂ܐȂɂ��ǂ��Ă����܂����B���͂��̎��A�����߂����Ȃ�܂����B�ł��A������������₨�ꂳ��ɓ����悤�ɁA���������Ă������Ƃ��v���o�������́A��������₨�ꂳ��͂���ȋC�����������ȂƎv�������������ꂽ��Ԃ��悤�ɂ��Ă����܂����B�F�B������u���͂悤�B�v�Ƃ����������ꂽ���A���͎��R�ɏΊ炪���܂��悤�ɂȂ�܂����B�������ł݂�Ȃ��Ί�ɂȂ��Ă���̂������āA���ꂩ����������𑱂��Ă������Ǝv���܂����B

�������ł݂�Ȃ��n�b�s�[�ȋC�����ɂȂ��̂Łu����ς肠�����͑���Ȃ��B�v�Ɖ��߂Ċ����܂����B

�@���́A�����������邱�Ƃɂ���Ď�����������Ί�ɂȂ�A���߂܂��Ă̐l�Ƃ��������̈ꌾ�Œ��悭�Ȃ邫�������ɂȂ�Ǝv���܂��B�������͂ނ����������Ƃł͂Ȃ�����ɂł��܂���Ί�̎�ł��B���ꂩ����������ł݂�Ȃ̏Ί�̉Ԃ��炭�悤�ɁA���邭���C�Ȓ��̃X�^�[�g���疈�����������Ă��������ł��B

��V�S��h�Љ�𖾂邭����^���h

�앶�@�u�����ȂȂ���v

�u�����ȂȂ���v�@���c���@��N�@�@���@�ԉ��@�i�����j

�@���A�e���r�����Ă���ƁA�E�l���ʎ��́A�����߂��s�Ȃǂ̗l�X�ȈÂ��j���[�X�������A�������ɓ����Ă��܂��B�u�ǂ������炱��������������h�����Ƃ��ł���̂��v�u���ɂ͉����ł���̂��낤���v�Ǝv���܂��B

�@�߂�Ƃ��l�̂Ȃ��ɂ́u�����Â炳�v�������Ă���l�����܂��B�C���^�[�l�b�g�Ńf�[�^�[�ׂĂ݂�ƁA�߂�Ƃ����l��7���͎d���������A�Q���͏Z�����Ȃ������ł��B�����������l�����́A�o����Љ�A�����悤�Ǝv���Ă��O�Ȃ�m���A�d���ɏA�����ɌǗ����Ă��܂��܂��B���݂̍ĔƗ��́A��48�p�[�Z���g�ł��B�܂�A���̐l���ĔƎ҂Ƃ������Ƃł��B

���͍ĔƎ҂����炷���Ƃ�����Ǝv���܂��B�ĔƎ҂����炷���߂̎x���ɂ��Ē��ׂĂ݂�ƁA����28�N�Ɂu�ĔƖh�~��i�߂邽�߂̐V�����@���v���ł������Ƃ��킩��܂����B�������A�ĔƎ҂����炷���߂ɂ͋�̓I�ɉ�����������̂ł��傤���B�����Ŏ��́A�啪�ɏZ�ޑc�����畷�����b���v���o���܂����B

�@�c���̋ߏ��ɁA�ޓ����������Ƃ�����l������炵���A���̐l�͉�����ƍ߂��J��Ԃ��Ă���炵���ł��B���̂��тɁA�x�@�ɑߕ߂���Y�����ɓ��邱�Ƃ������������ł��B���̐l���Ȃ��߂��J��Ԃ����Ƃ����ƈ�l�Ő��������Ă������߂̂������Ȃ����炾�����ł��B���̂��߂Ɏd���Ȃ��ޓ���������Ȃ������ł��B�܂��A���̌��ʁA�Y�����Ȃǂɓ���u�~�ł��g���������ʼn߂����āA���т������Ă��炦��v�ƌ����Ă��������ł��B

�@���͂��̘b���āA�����̂��߂ɍ߂�Ƃ��Ă��܂��l�����邱�Ƃ͐Ȃ����Ƃ��Ǝv���܂����B�@�c���ɂ��̐l�͍��ǂ����Ă���̂������Ă݂�ƁA�n��݂̂�ȂŎx���Ă��邻���ł��B�Ⴆ�A���̐l���ł��鑐����Ȃǂ̎d�������肢���āA�n��œ��������̂����������Ă��邻���ł��B�����������������̂ł͂Ȃ��A�������藊��ꂽ�肷�邱�ƂŁA�l�ԊW���Ȃ��悤�ɂ��Ă��邻���ł��B

�@���͒n��̗͂͑傫���Ǝv���܂��B���̒n��ł͒��A�������̐l�������Ă��������Ă��܂��B�������ɖ��邭���A�����Ă���܂��B���Z���ɂ��n��̐l���u��������v�ƌ����Ă���܂��B������A������������ł���Ƃ��A�����̂悤�ɒn��̐l�����A�����Ă���܂����B���̎����܂܂łɊ��������Ƃ̂Ȃ�������݂����Ă��܂����B���̎����́A�u�n��̗͂��Ă���Ȃɂ��傫�Ȃ��̂Ȃv�Ǝv���܂����B���܂ł͈��A������邩�玄�����A��������x�ł������A���ꂩ��́A�������爥�A������悤�ɂȂ�܂����B�u�Ί�ň��A������ƁA������Ί�ň��A�����Ă����v�Ƃ������o���C�����悩�����ł��B���́A�}�X�N�Ŋ炪�����Ȃ��̂Ŗ��邢���ň��A������悤�ɂ��Ă��܂��B���́A�߂�Ƃ��Ă��܂����l�ɒn��̗͂ɋ��ꏊ�����邱�Ƃ�m���Ăق����ł��B

�@���ɂł��邱�Ƃ͏��������̂����ǁA�݂�Ȃ������ȂȂ�����Ȃ��w�͂𑱂��Ă����A�����Ɛ��̒�����ƍ߂�����Ǝv���܂��B

�h�Љ�𖾂邭����^���h�앶�R���e�X�g

�w�o�g���̂悤�ɂȂ����āx�@�@�O�c�쏬�w�Z6�N�@���X�����i�����j

�@���̕�́A�ɂ�w�����������d�������Ă��܂��B�ɂ�w����̑̂ɕ��S��������d�������ɂ���Ă��܂��B�ɂ�w������E�ꂪ����������A�����������E��ɍs�����Ƃ�����܂��B

�@���낢��ȐE��ɍs�����藈���肵�Ă��đ�ς����Ɍ������̂ŁA��Ɂu���낢��ȐE��ɍs���đ�ς���Ȃ��́B�v�Ƃ����˂܂����B����ƕ�́A�������Ȃ��̒��ɂ������̂��Ƃ�b���Ă���܂����B�̒����������ɂ݂�Ȃ����������Ă��ꂽ���ƁA�x��ł�����A�Ɛ��������Ă��ꂽ��A����Ȋ������ɑ���Ɏd���������Ă��ꂽ���ƁB�����Ă��ꂪ�{���ɂ��ꂵ����������A�������ꂩ�ɂ��Ԃ������悤�Ǝv���������ł��B�����玩���̂ł���͂̂��ƂŎd���������Ă���ƌ����Ă��܂����B

�@�����ĕ�́A�����Y�܂�Ă���̂��Ƃ��b���Ă���܂����B�����̎��ƂɎ���A��ē�l�ŋA�����Ƃ��A�x�r�[�J�[�Ƃ�������̉ו��������Ă�����ɁA�ʂ肩�������l���u�ו��������܂��傤���B�v�Ɛ��������Ď�`���Ă��ꂽ�����ł��B���������l���B���������A�X�[�p�[�Ȃǂŏ����Ȏq�ǂ���A��ďd�����������č����Ă���l�����������Ƃ��ɂ͐����������肵�Ă��邻���ł��B

�@���̘b���Ď��́A�Ƒ���F�B�A�搶�����łȂ��A���ɂ��낢��Ȑl�����ɏ������đ傫���Ȃ����ȁA�Ǝv���܂����B����Ɠ����Ɏ����������Ă���������Ƃ�Y�ꂸ�ɑ��̂��ꂩ�ɂ��Ԃ������Ă������Ƃ��܂�Ńo�g���������킽���悤���Ǝv���܂����B

�@���͍��܂ō����Ă���l���������Ă��A����������̂����߂���Ă��܂����Ƃ����������܂����B�������Ă߂��킭�ɂȂ邩�ȁA�Ƃ��A���Ƃ��ꂽ��C�܂����v�������邩�ȁA�ƍl������A���������炢�����킩��Ȃ������肵������ł��B�����ǎ����Ƒ���F�B�A�搶�A�n��̐l�A���m��ʐl�����ɂ����������Đ����Ă���\�\�B���Z���ɂƂ���J���~���Ă������ɁA�F�B���u��������ɋA�낤�v�B�Ɛ��������Ă����ɓ���Ă��ꂽ���ƁB�W�̎d������l�ł��Ă��Ď��Ԃ��������Ă������ɁA�F�B�����������Ď�`���Ă��ꂽ���ƁB�����Ă�����A�Ȃ��ł������A�搶��Ƒ��A�F�B���b���Ă��ꂽ���ƁB�n��̐l�X���o���Z�̎��Ɂu��������v�B�Ɛ��������Ĉ��S��������Ă���Ă��邱�ƁB�������������Ă�����Ă���B�����炱�ꂩ��͏����E�C�������č����Ă���l�ɘb�������Ă݂悤�B���������炢���̂��킩��Ȃ�������u������`���邱�Ƃ͂Ȃ��ł����v�B�Ƃ����Ă݂悤�B�������ł��邱�Ƃ��A����̗����C�������l���Ă��Ă݂悤�B���܂Ŏ��̂Ƃ���Ŏ~�܂��Ă����o�g�������ꂩ�ɂ킽�����B��������e�̃o�g���͂����ƂȂ����Ă����B

�Љ�Őe�̃o�g���^�b�`�����������Ă����A�Љ�͂₳�����ł��ӂ�Ă����Ǝv���܂��B�����Ƃ����Ɛ�̖����܂ŁA��������̐l�����ĉ߂�����悤�ɁA�e�̃o�g�����Ȃ��ł������炢���ȁA�Ȃ��ł��������ȂƎv���܂��B

�u�Љ�𖾂邭����^���v�앶�@�u�v�����̐S�v�v

�ҐU���w�Z3�N�i�����j�@�@�R���@�@��

�@���͒��w��N�̉Ă̎����ɓ�T�Ԃ��炢�w�Z���x�݂܂����B���v���ƁA���̎��́A���Ԃł����u�s�o�Z�v�̈����O�������Ǝv���܂��B

�@�����w�Z�ɍs���Ȃ��Ȃ����̂́A�����ł̊��҂���K�̌������ɍ��������Ƃ����R�ł��B

�@���̎��͒��̘A�O�Œ��Ԃɐ\����Ȃ��Ȃ��āA�߈����ɏP���A�w�Z�ɂ��s�������Ȃ��Ȃ�܂����B���ꂩ��A�F�B�̎莆�����������ŁA�w�Z�ɍs����悤�ɂȂ�܂����B�w�Z�ɍs���ƁA�݂�Ȃ��S�z���Ă���Ă��āA�ӂ߂�l�������A�܂��A�O�̂悤�Ɋw�Z�ɍs����悤�ɂȂ�܂����B�w�Z�ɍs���͂��߂āA����������ƁA�����̃R�[�`����A�u�����ɖ߂��Ă��H�v�ƗU���A���͕����͂������Ȃ��̂łƒf��܂����B�������A���ꂩ��A������U���Ă����A�����{���͕������D���������ƋC�Â��A�܂��A�������n�߂悤�Ǝv���܂������A����ς�A�܂����߂����Ȃ��Ȃ����s���ł����B�����ŁA�R�[�`���T2���邱�Ƃ��Ă��Ă�������A�܂��A�������n�߂܂����B

�@�����ł݂͂�Ȏ�������Ă���āA�{���ɂ��ꂵ�������ł��B���ꂩ��A�����̓������A�O���A�l���Ƒ����A�݂�ȂƓ����������������邱�ƂɂȂ�܂����B�����č��́A�O�N�̒��̘A���I���Ă��܂��܂����B���������܂ł��邱�Ƃ��ł����͖̂{���ɂ�������̐l�̂������Ȃ̂ł��B

�@�F�B��搶�A�e�A�R�[�`�A�����ς����f�������āA�����Ă��炢�܂����B�F�B�̎莆���Ȃ��Ǝ��͕s�o�Z�ɂȂ��Ă��܂��Ă�����������܂���B�������Ȍ��t������ꂽ��܂��A�w�Z�ɍs���Ȃ��Ȃ�����������܂���B�R�[�`������ȂɗU���Ă�������Ȃ������玄�͂����ƌ�����Ă�����������܂���B���̂��������ƁA��������̐l�̎v�����ō��̎�������܂��B

�@���̃N���X�ɂ́A�w�Z�ɗ���Ă��Ȃ��F�B�����܂��B���̗F�B��������Ƃ��炩������A�o�J�ɂ��Ă���l�����܂��B�����o�J�ɂ����肵�Ă��܂����B�ł��������낢��Ȑl�ɏ����Ă���������Ƃ��v���o���ƁA���́A�o�J�ɂ��ĂȂɂ��Ă�낤�A���͂ǂ�Ȃɐh�����m���Ă���̂ɁA�Ǝv���o���܂����B���ꂩ��F�B�̉Ƃɍs���Ă�������ɘb������A�V�肵�Ă��܂��B�܂��F�B�͊w�Z�ɗ���ĂȂ����A�������̖��ɗ����Ă���̂���������Ȃ����ǁA�����o�J�ɂ����肩�炩�����肾���͂������Ȃ��B�������Ă�������v�������A���̗F�B�ɕ�����B���ꂪ�N����������ƒm���Ă��邩��B

�@�s�o�Z�̐l�͓��{���ő����Ă���ƃC���^�[�l�b�g�Œm��܂����B���́A�ʐM���̊w�Z�Ȃǂ�����̂ɁA�s�o�Z�̐l�͑��������Ă���̂ł��B�����琭�{�����̂悤�ȑΉ������Ă��A���������Ă���̂ł��B���̂܂܂ł́A�ǂ�ǂ�ꂵ���Ă炢�v��������l�������Ă����܂��B�ł��A���ɂ͓��{���̋ꂵ���v�������Ă���l��������ɏ����鎖�͂ł��܂���B�܂��͎��������A�F�B�A���̗F�B�ȂǁA�v�����̐S�������Đڂ��邱�Ƃ���Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B

�@�v�����̐S�Őڂ��邱�Ƃ́A���ׂĂ̖��̉�����Ǝv���܂��B�R���i�\�h���A�n�����g����LGBT��SDGS���A���ׂĎv�����������Đ������Ă���A���悭�Ȃ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B������A�Љ�𖾂邭���邽�߂ɂ́A�v�����������āA������Ă������Ƃ�����Ǝ��͎v���܂��B

�앶�F�u�n��Ƃ̂Ȃ���v

�ҐU���w�Z3�N�i�����j�@�@�^��@���

�@�������̒��ł́A�ƂĂ��n��Ƃ̂Ȃ��肪�[���Ǝv���܂��B�������̒��́A�ƂĂ��l�������Ȃ��ƂĂ��e���݂₷�����ł��B�����Ȃ��n��Ƃ̂Ȃ��肪�[���ƌ����ƁA�n��̃C�x���g�Ȃǂ̎��ɂ݂�Ȃŋ��͂������Ă��邩��ł��B�����܂Œn��Ƃ̂Ȃ��肪�[���͎̂������̒������Ǝv���܂��B���ꂩ����n��Ƃ̊ւ���ɂ��邽�߂Ɏ����厖�ɂ��Ă��邱�Ƃ�����܂��B

�@��ڂ͒N�ɂł������������邱�Ƃł��B���́A���������n��Ƃ̂Ȃ���ł����Ƃ���Ȃ��Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������ɂ́A�����̋C����������̋C���������邭�Ȃ�ƂĂ���Ȃ��Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�܂��A�����������邱�Ƃ͒n�悾���ł͂Ȃ��Љ�l�ɂȂ������ł��厖���Ǝv���܂��B�����v���ɂ́A��P��ۂ��ǂ��l�݂͂�Ȃ��������f���炵���Ǝv���܂��B�������͎����ȊO�ɂ��傫�ȉe��������ڂ��Ǝv���܂��Ȃ̂Ŏ��͂��������ƂĂ��厖���Ǝv���Ă��܂��B

�@�Q�ڂ́A�R�~���j�P�[�V��������邱�Ƃł��B���������̒n��͂ƂĂ��R�~���j�P�[�V���������Ă���Ǝv���܂��B���������͂Ȃ��Ȃ����Ζʂ̐l�Ƙb���͓̂��ӂł͂���܂���B�������͂�������ł��Ă��A�R�~���j�P�[�V�����͂Ȃ��Ȃ���ꂸ�A���肩��b����������܂Ŏ�������b�����Ƃ��o���܂���A����Ȏ������Ȃ����Ȃ��Ǝv���܂��B�������͂ł��Ă��b���Ȃ���Βn��̂Ȃ���͑O�Ƃ��܂�ς��Ȃ��Ǝv���܂��B���̂��߂̎��͓�������A�n��̐l�⏉�Ζʂ̐l�ɂ��R�~���j�P�[�V��������邱�Ƃ��o����悤�ɁA�F������搶�A�Ƒ��ɂ����b�����Ƃ��撣���Ă��܂��B�����Ă��ꂩ��́A�N�ɂł��R�~���j�P�[�V����������āA�n��̐l�Ƃ̂Ȃ���������ƍL���������ȂƎv���܂��B

�@3�ڂ́A�����Ă���l��������A�����ɏ����邱�Ƃł��B�����̎���ɍ����Ă���l�������炷���ɏ����ɍs�����Ƃ��厖���Ǝv���܂��B�������̒��́A�݂�ȂƂĂ��D���������Ă���l�ɂ͂�����������ׂ̂Ă�����A�����Ă��邱���������悭����܂��B���������Ă���l�������ł���������悤�ɁA��������w�Z�Ȃǂō����Ă���l��T���āA������悤�ɂ��܂��B���̂R�̂��Ƃ��A����������n��̐l�����Ă������悢���Â���ɂȂ����Ă����Ǝv���܂��B�܂��A���l���ɂ���̂ł͂Ȃ��A�������炻�����Ă��邱�ƂɈӖ�������Ǝv���܂��B

�@�Ō�ɁA�����������������Ĉ���Ă���̂́A�n��̐l�̗͂����������炱����������Ǝv���܂��B���̂悤�Ȃ��Ƃ����������̓��̒��ɂ���āA�����b�����R�̂��Ƃ�����Ă�����A�����B�̒��͂ƂĂ��ɂ��₩�ŁB�Ί炪�����Ȃ����ɂȂ�Ǝv���܂��B���ꂩ����A�������g���n��̂��߂Ɉӎ����Ă������Ǝv���܂��B

�_��s���b�Z�[�W�`�B���@2023.06.26

�ߑO�W���R�O������A�_��s�����ɂ����āA����C���_��s���ւ́A��V�R��h�Љ�𖾂邭����^���h�ݓc���t������b���b�Z�[�W�̓`�B���s���܂����B

�_��s����͒n�搄�i�ψ����Ϗ����Ă������s�����͂��߁A�c���s�c��c���A�������璷�A�R�c�����ے��A�O��_��x�@�����A�]���_��x�@�������S�ے��A�ی�i���͉�A�����ǒ��A�n�抈���������іؑ�����ی�ώ@�����̏o�Ȃ��܂����B

�@

�@

�g�샖�������b�Z�[�W�`�B���@2023.06.30

�ߑO�X������A�g�샖�������ɂɂ����āA�ɓ����ᒬ���ցA��V�R��h�Љ�𖾂邭����^���h�ݓc���t������b���b�Z�[�W�̓`�B���s���܂����B

�g�샖��������͐��i�ψ������Ϗ����Ă���ɓ��������͂��߁A�n�搄�i�ψ��̔n�꒬�c��c���A�����������A���������ے��A�O��_��x�@�����A�]���_��x�@�������S�ے��A�ی�i���͉�A�����ǒ��A�n�抈������A�n�抈������A����і�������ی�ώ@����撲���ے��A�����ی�ώ@���̏o�Ȃ��܂��B

�@

�@

�g��P�����L���@2023.07.02

�g��P�������H���Ấu�g��P�������}���y�g���s�v�͋g��P�����j�������ʓ�����G���A�Ŗ��������j���ɊJ�Â���Ă��܂��B

�{�N�����H��̂��D�ӂāA7��2���i���j�ɉ��i����Җ�5,500�l�j�ɂ����āA�Ж��^���L�����y�[�����������{���܂����B�g�Љ�𖾂邭����^���h���F��g�ɒ����A����f���ė���҂ɃL�����y�[���p�i��z�z���܂����B

�@

�@

�_��s�L���@2023.07.29

�S�N�U��̑S�ʊJ�ÂƂȂ�܂����_��s�̉Ă̕������u����X�������h��Ղ�v������X����O�L�����c�{�ȂǂŊJ�Â���܂����B������q�ǂ��_�`�A�X�e�[�W�R���T�[�g�A�ߌ�5������̑��x����킢�p���[�h�Ɂu�_��n��ی�i��v�Ƃ��Ď����̂�n����ƂȂǂƎQ���������ӂŃL�����y�[���p�i��z�z���܂����B�@�@

�@

�@

�앶�@�u�Ί炪�Ђ낪��v

�ҐU���w�Z�@5�N�@�����ށX

�݂Ȃ���A�����Ă���l���������Ƃ͂���܂��B�����Ă���l�����������Ă��炢�����Ă��������ǂꂾ���p���[�����炦��̂ł��傤���B�����Ă�������l�͂ǂ̂悤�ȋC�����ɂȂ�ł��傤���B�l��������l�́A�ǂ̂悤�Ȉӎv�������ď����悤�Ƃ���̂ł��傤���B�l�������邱�Ƃ́A��������i��Łu�������傤�Ԃł����v�Ȃǐ��������ď����邱�Ƃ��Ǝv���܂��B�l���琺���|������Ƃ݂�ȂƂĂ����ꂵ���Ǝv���܂��B�l�������邱�Ƃ́A�ƂĂ����������Ƃ��Ǝv���܂��B�l��������l�́A���肪���C�A�Ί�ɂȂ��Ăق����Ƃ����v��������Ǝv���܂��B

����4�̎��̘b�ł��B���́A���X�ŏ��i���Ȃ��߂Ă��܂����B�ӂƌ���ƁA���̊Ԃɂ����ꂳ��Ɩ��q�ɂȂ��Ă��܂����B���́A�����Ƃ��̏�ŋ����Ă��܂����B���̎��ɁA�m��Ȃ��l���u�ǂ������́v�Ɛ��������Ă���܂����B���́A�����Ă��ꂽ���A�ƂĂ����ꂵ�������ł��B���̎��������Ƃɂ��肵�߂ăT�[�r�X�J�E���^�[�ɂ�čs���Ă���܂����B

�Ƃ��Ă��̂��M���Ȃ�܂����B���̎��A���̐l�͂ƂĂ��₳�����Ǝv���܂����B���̐l�̂������ł��ꂳ��Ɖ���Ƃ��ł��܂����B���̊Ԃɂ��A���͋������ł��܂����B���̐l�ɉ���Ă�������������ł��B

�t�ɁA�����Ă���l������̂ɁA���������̂܂܂ɂ��Ă������Ƃ͂������Ƃł��傤���B�����Ă���̂ɁA�u���̐l�������Ă���邳�v�Ǝv�������Ƃ͂���܂��B�u���̐l������Ă���邩�玄�́A���Ȃ��Ă�����v�Ǝv�������Ƃ͂���܂��B���́A�����Ă���l������Ă������Ƃ͂����Ȃ����Ƃ��Ǝv���܂��B�l���Ől�́A�Ȃ�ނ��Ƃ⍢�邱�Ƃ�����Ǝv���܂��B��l�ōl���������Ȑl�Ə��������Ă������Ƃ�����Ǝv���܂��B�l������Ă���邩�炢���Ƃ͎v�킸�E�C�������č����Ă���l�������Ă��������B���肪���ꂵ���Ȃ�Ǝ��������ꂵ���Ȃ�Ǝv���܂��B�����Ă���l�̂��߂ɉ����ł��邱�Ƃ͂Ȃ����A�l����ׂ����Ǝv���܂��B

����̎��Ԃɐ��E�̐l�X���ҐU�𗬃Z���^�[�ɗ��Ă�����Ȃ��悤�ɂǂ̂悤�ȍH�v�����邩���ׂɍs���܂����B�O���̐l�̂��߂ɊŔɉp�ꂪ�����Ă���܂����B��Q�������̂��߂ɓ_���������Ă���܂����B�ڂ������Ȃ��Ă���������肵�ĕ�����̂ł����ȂƎv���܂����B���N���̂��߂ɃX���[�v�A�肷�肪����܂����B�ҐU�𗬃Z���^�[�ɐ��E�̐l�X�����Ă�����Ȃ��悤�ɍH�v���Ă������̂ł����ȂƎv���܂����B

�@���ꂩ��A�����Ă���l���������玩�����琺�����������Ă��������ł��B��������C�A�Ί�ɂ��������ł��B���肪���C�A�Ί�ɂȂ�Ǝv���܂��B�l������Ă���邩�炢���Ƃ͎v�킸�A�����ɗE�C�������ď�������Ƃ����Ǝv���܂��B��������ď������ł����̂ł݂�Ȃ����������Ă����ƎЉ���邭�Ȃ�Ǝv���܂��B

�앶�@�F�@�u�����ȂȂ���v

�@�@���c���@��N�@�@���@�ԉ�

�@���A�e���r�����Ă���ƁA�E�l���ʎ��́A�����߂��s�Ȃǂ̗l�X�ȈÂ��j���[�X�������A�������ɓ����Ă��܂��B�u�ǂ������炱��������������h�����Ƃ��ł���̂��v�u���ɂ͉����ł���̂��낤���v�Ǝv���܂��B

�@�߂�Ƃ��l�̂Ȃ��ɂ́u�����Â炳�v�������Ă���l�����܂��B�C���^�[�l�b�g�Ńf�[�^�[�ׂĂ݂�ƁA�߂�Ƃ����l��7���͎d���������A�Q���͏Z�����Ȃ������ł��B�����������l�����́A�o����Љ�A�����悤�Ǝv���Ă��O�Ȃ�m���A�d���ɏA�����ɌǗ����Ă��܂��܂��B���݂̍ĔƗ��́A��48�p�[�Z���g�ł��B�܂�A���̐l���ĔƎ҂Ƃ������Ƃł��B

���͍ĔƎ҂����炷���Ƃ�����Ǝv���܂��B�ĔƎ҂����炷���߂̎x���ɂ��Ē��ׂĂ݂�ƁA����28�N�Ɂu�ĔƖh�~��i�߂邽�߂̐V�����@���v���ł������Ƃ��킩��܂����B�������A�ĔƎ҂����炷���߂ɂ͋�̓I�ɉ�����������̂ł��傤���B�����Ŏ��́A�啪�ɏZ�ޑc�����畷�����b���v���o���܂����B

�@�c���̋ߏ��ɁA�ޓ����������Ƃ�����l������炵���A���̐l�͉�����ƍ߂��J��Ԃ��Ă���炵���ł��B���̂��тɁA�x�@�ɑߕ߂���Y�����ɓ��邱�Ƃ������������ł��B���̐l���Ȃ��߂��J��Ԃ����Ƃ����ƈ�l�Ő��������Ă������߂̂������Ȃ����炾�����ł��B���̂��߂Ɏd���Ȃ��ޓ���������Ȃ������ł��B�܂��A���̌��ʁA�Y�����Ȃǂɓ���u�~�ł��g���������ʼn߂����āA���т������Ă��炦��v�ƌ����Ă��������ł��B

�@���͂��̘b���āA�����̂��߂ɍ߂�Ƃ��Ă��܂��l�����邱�Ƃ͐Ȃ����Ƃ��Ǝv���܂����B�@�c���ɂ��̐l�͍��ǂ����Ă���̂������Ă݂�ƁA�n��݂̂�ȂŎx���Ă��邻���ł��B�Ⴆ�A���̐l���ł��鑐����Ȃǂ̎d�������肢���āA�n��œ��������̂����������Ă��邻���ł��B�����������������̂ł͂Ȃ��A�������藊��ꂽ�肷�邱�ƂŁA�l�ԊW���Ȃ��悤�ɂ��Ă��邻���ł��B

�@���͒n��̗͂͑傫���Ǝv���܂��B���̒n��ł͒��A�������̐l�������Ă��������Ă��܂��B�������ɖ��邭���A�����Ă���܂��B���Z���ɂ��n��̐l���u��������v�ƌ����Ă���܂��B������A������������ł���Ƃ��A�����̂悤�ɒn��̐l�����A�����Ă���܂����B���̎����܂܂łɊ��������Ƃ̂Ȃ�������݂����Ă��܂����B���̎����́A�u�n��̗͂��Ă���Ȃɂ��傫�Ȃ��̂Ȃv�Ǝv���܂����B���܂ł͈��A������邩�玄�����A��������x�ł������A���ꂩ��́A�������爥�A������悤�ɂȂ�܂����B�u�Ί�ň��A������ƁA������Ί�ň��A�����Ă����v�Ƃ������o���C�����悩�����ł��B���́A�}�X�N�Ŋ炪�����Ȃ��̂Ŗ��邢���ň��A������悤�ɂ��Ă��܂��B���́A�߂�Ƃ��Ă��܂����l�ɒn��̗͂ɋ��ꏊ�����邱�Ƃ�m���Ăق����ł��B

�@���ɂł��邱�Ƃ͏��������̂����ǁA�݂�Ȃ������ȂȂ�����Ȃ��w�͂𑱂��Ă����A�����Ɛ��̒�����ƍ߂�����Ǝv���܂��B

�u�ƍ߂��Ȃ����A���邢�Љ�ɂ��邽�߂Ɂv1/6

���c�������w�Z6�N �_��@�圷

�@�ڂ��̕��́A��ɔƍ߂Ɍ��������Ă���x�@���ł��B�ڂ��͍ŋ߁A�e���r�Ŗ����ʎE�l�A���������A�����^�]�A������^�]�Ȃǂ̌��ȃj���[�X��Â��j���[�X���������邱�Ƃ������Ȃ��Ă��܂����B����ȃj���[�X�����Ă���ƌ��Ȏv����A�炢�v���������l����������Ǝv�����̂ŁA�ƍ߂̎��ɂ��čl���Ă݂悤�Ǝv���܂����B

�@�ƍ߂͂ǂ�ȗ��R�������Ă������Ȃ����Ƃ��Ǝv���܂��B�Ȃ��Ȃ�ǂ�ȏ����Ȕƍ߂ł������Ƃ��Ă��A�N�����K�������܂��B����ƁA���̏���������̐l�������߂����Ȃ�܂��B�ƍ߂��N����ƁA���������߂��݂̘A�����N����܂��B�ł����A���̔߂��݂̘A����S�͂Œf���낤�Ƃ��Ă����̂��x�@�����Ǝv���܂��B�����Lj��S���ƌ����Ă�����{�ł����A��ԍ߂��d���E�l�̃j���[�X�������̂悤�ɗ���Ă��܂��B����Ȕƍ߂����炻���Ƃ��Ă���x�@����Ɋ撣���Ă��邱�Ƃ͉����A���ɘb���Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B

����ƁA���́A�u�x�@�̎d���́A�s���̈��S�ƈ��S����邱�ƁA���̂��߂ɁA���ǂ��łǂ�Ȕƍ߂��N���Ă���̂����m�F���āA�Ɛl��߂܂�����A�ƍ߂�h�����߂Ƀp�g���[�������肵�Ă����B�v�Ƌ����Ă���܂����B���i�A���̂悤�Ȃ��Ƃ��x�@�����Ă���Ă��邩��A�l�����s���̖��̈��S������A���S���ĕ�点�Ă�̂��ƕ�����܂����B

�����Ƒ��ňꏏ�ɐH�������Ă���r���Ɍx�@������Ăяo���������āA�}���ʼnƂ��o�čs������A�����Œ���W�Ȃ��d�������āA����ԉƂɋA���Ă��Ȃ�������A�����ڂ����������S���Ă���点��悤�ɁA�Ɛl�Ɠ����Ă���ȁA�Ǝv���܂����B

�ł��A�x�@�̊F���A����Ȃɂ��낢��Ȃ��Ƃ����Ă���Ă���̂ɁA���������ƍ߂͋N�����Ă��܂��B

�Ȃ��A����Ȃɔƍ߂��N����̂ł��傤���B����́A�x�@�̓w�͂����ł́A�ƍ߂̓[���ɂȂ�Ȃ����炾�Ǝv���܂��B�s�����ƍ߂��Ȃ������ƁA��l��l���w�͂��Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv���܂��B���̈�l��l�̓w�͂��A�₪�Ĉ�ɂȂ�ƁA�ƍ߂������Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�l�́A�Ȃ�݂�s���������Ă����N�ɂł��b�����ɁA��l�ŕ�������ł���ƁA���ꂪ�ǂ�ǂ�ӂ����ŁA�ŏI�I�ɔƍ߂ɂȂ��邱�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�ł��A���̋C����������̒N���ɘb������A���k�����肷��ƁA�ƂĂ��y�ɂȂ�܂��B������A���̔Y�݂�s���̂��ƂɂȂ邱�Ƃ��Ă�����l������A���������l�Ƃ̂Ȃ��肪����Δ߂����ƍ߂ɂ͂Ȃ���Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@����Ȋ�����邽�߂ɁA�ڂ������́A�l�Ƃ̂Ȃ���̂���X�ɂ��Ă������Ƃ��厖���Ǝv���܂��B���̂��߂ɁA�ڂ������́A�O�̂��Ƃ��ł���Ǝv���܂��B

�@�܂��A��ڂ́A�u�i��ł�����������v���Ƃł��B�i��ł�����������A�����������Ă�������l�͂��ꂵ���Ȃ�܂��B

�@��ڂ́A�u����̐l�Ɖ�b������B�v���Ƃł��B���C�Ȃ����Ƃł��A�b�������邱�ƂŁA�Ȃ�݂�s��������Ă���Ƃ��ɂ��b���₷���Ȃ�Ǝv���܂��B

�@�O�߂́A�u�݂�Ȃƒ��ǂ�����B�v���Ƃł��B���ǂ����邱�ƂŁA�����Ȃ��Ȃ�܂��B���͔ƍ߂̌����ɂȂ肤�邩��ł��B

����ȓ�����O�ŏ����Ȃ��Ƃ����ǁA���ꂪ�ڂ������ɂł���ƍ߂��Ȃ����Ă����������Ǝv���܂��B�ڂ��̒ʂ��Ă���w�Z�̖ڕW�́u�����b�Ԃɓ���v�ł��B���̌��t�́A�u�N�����ǂ��s��������ƁA���̍s��������̐l�ɁA�Â��ɁA�m���ɍL�����Ă����v�Ƃ����Ӗ��ł��B������A�ڂ����炱�̎O�̍s�����L���Ă������炢���ȂƎv���܂��B

�������āA�l�ƂȂ���̂���X������Ă������ƂŁA���邢�Љ�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

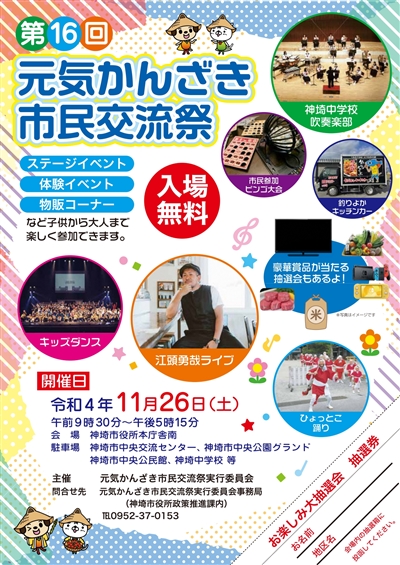

�L�����y�[���@���C�����s���𗬍� 2022

��P�U��u���C�����s���𗬍Ձv���Łu�Љ�𖾂邭����^���v�L�����y�[�����s���܂����B�V���ɑO�̒��ԏ�����Ƃ��ăX�e�[�W�C�x���g�A�̌��C�x���g���J�Â���A���̃R�[�i�[��W���u�[�X�ł͑����̎s���œ��킢�܂����B����s������A���ア�������܂��ėL��������܂����B

���ꌧ�x�@ ���N�T�|�[�g�Z���^�[

���ꌧ�x�@�ł́A�u���N�T�|�[�g�Z���^�[�v��ݒu���A���N�Ɋւ���Y�݂⍢�育�Ƃ̑��k�ɉ����A��s�E�s�Ǎs���N���Q���N�ɑ��Čp���I�Ȏx�����������s���Ă��܂��B�T�|�[�g�Z���^�[�͌����O�����k���̍��ꌧ�x�@�ɍ݂����̂�����s�����́u����o���[���~���[�W�A���v�R�K�ֈړ]���Ă��܂��B

�����O�͕~��������������ꂽ���A���͗z���w���K���X����̃R�[�i�[�́h�Ƃɂ������邢��ԁh�ŋ��S�n���ǂ������ŗl�X�Ȏq�ǂ��B���W���Ă���ꏊ�ł����B�������e������ɂ킽��A���̔��z���@�́u�ڂ���E���R�v�̎Q�l�ɂȂ邱�Ƃ��������n�̑������C�ƂȂ�܂����B

�u�t�̏��G�w�������L�x�Ȏ��g�݁E�������e�̐���������A�ǂ�����S�ɋ������̂���ł������A�S�Ɏc�����t���[�Y��������������߂ēǎ҂̊F�l�ւ����Љ�����܂��B

�������q�͍����Ă���q

��s���N�͕s�K���N

�Љ�𖾂邭���^���Ƃ́H

�ƍ߂��s�������l�̗�������ɂ��Ă݂�Ȃōl���A�ƍ߂��s�̂Ȃ��Љ�����낤�Ƃ����A�S���ōs���Ă���^���ł��B

�L�����y�[��2022

�g�샖�������H����Â̑�P�T�O��u�g�샖�������}���y�g���s�v���Łu�Љ�𖾂邭����^���v�L�����y�[�����s���܂����B���������j���Ɂu�g��P�����j�����v�������ʓ�����̒��ԏ�E�ʘH���ӂōs���Ă��܂��������͉J�͗l�ƐV�^�R���i�����̒��ł��W�X�X�܂̏o�X�Ƒ吨�̂��q�l�����ꂳ��Ă��܂����B�L�����y�[���ɂ͒n���g�샖�������̈ɓ�����l����ѓ���ŎQ�����������܂����B���x���Ƃ����͂ɐ[�����Ӑ\���グ�܂��B

���ꌧ�m�����b�Z�[�W�`�B��

�ߘa�S�N�U���Q�S���i���j

��V�Q�� �Љ�𖾂邭����^�� ���ꌧ�m�����b�Z�[�W�`�B�������ꌧ�������z�[���Ŏ��{����܂����B���ꌧ���i�ψ����̎R���m���Ǝ����ǒ��̈�c����ی�ώ@������舥�A������A������s���������Q�O�s������тW�n��ی�i����\���ĎR���m����胁�b�Z�[�W�N�nj�Ɏ�n����܂����B���̌�ɍ��ꌧ�x�@���y���̉��t�ɍ��킹�āu�ЂȂ������R�m�����v���i�ɂ�����j�Ɓi��̂Ђ�z�Ɂj�̍�������I����܂����B

�ߘa�S�N�쐬�|�X�^�[

���ꌧ�m�����b�Z�[�W�`�B��

�Q�O�Q�P�N�́h�Љ�𖾂邭����^���h�R�����ꌧ�m�����b�Z�[�W�̓R���i�����h�~��Ő_��s�Ƌg�샖�����ւ́u�_��n��ی�i��v��蒡�ɂ�K�₵�Ďs������A��������֓`�B���s���܂����B�_��s�A�g�샖�����A�_��x�@���̐��i�ψ��̊F���܂ƍ���ی�ώ@�����̂��Q�����܂����B�X���ی슈���ɑ��闝���Ǝx���ɑ��銴�ӂ����`�����A����w�̘A�g�������m�F�ł����ǂ��@��ł����B

�_��s 2021.07.26 AM09:00

�g�샖���� 2021.07.26 AM10:30

���p�h�~����

�g�샖�����O�c�쒆�w�Z

��N�Ɉ��������āu���p�h�~�����v�����k��̐i�s�ɂ��s���܂����B�S�Z���k�Ɛ搶���Q�������āA���K������S�W�N���X�փ����[�g�����ɂ���c���q���ꌧ�ی�i��A������ǒ����u�t�Ƃ��Č��C���s���܂����B�����͒S�C���t�ƕی�i�V�������ĕt���Y���A�����̃��j�^�[�փ��C�u�摜�𑗐M���Č��C���i�߂��܂����B���C�u���C��ɂ́A���K�����e�N���X�̑S���k�ōs���A��\2���̔��\�ƍD�]���s���܂����B

��2021.06.11 AM11:30

��������

�啪���L����ی��ی�i��@�l

��K�̑�

�啪���L����ی��ی�i���荕�؉���͂��߂P�Q���̖����̊F�l�ɂ����K���������A�ی�i�����^�c����уT�|�[�g�Z���^�[�̖������ɂ��ėL�Ӌ`�ȏ��������s�����Ƃ��ł��܂����B���H���z�����������L��������܂����B �i�ߘa�R�N�P�P���X���j

�앶�@�u�n��Ƃ̂Ȃ���v

�ߘa�Q�N�x ����ی�ώ@������

���ꌧ�_��s���ҐU���w�Z3�N�@���i�@�ʗ�

�@���͎Љ�𖾂邭���邽�߂ɕK�v�Ȃ��Ƃ̈�́A�n��Ƃ̂Ȃ��肾�ƍl���܂��B�Ȃ��Ȃ炻�ꂼ��̒n�悪�Ί炠�ӂ�A�ƂĂ��ǂ��n�悾������A���̒n��͖��邭�Ȃ邩��ł��B�܂�����Ȓn��𑝂₵�Ă����A���̎Љ�́A�����Ɩ��邭�Ȃ�Ǝv���܂��B�ł͂ǂ̂悤�ɂ���Βn��Ƃ̂Ȃ��肪�悭�Ȃ�̂ł��傤���B

�@�����S�����Ă��邱�Ƃ́A�������ł��B�������Ƃ͂����Ă��A����������������̂ł͂Ȃ��A�������炠����������悤�ɂ��Ă��܂��B�Ⴆ�A�w�Z�̓o�Z���≺�Z���A�O������Ƃ��Ȃǂɒn��̕��X�Ɖ�܂��B���̂Ƃ��́A��������������������悤�ɂ��Ă��܂��B�n��̕��X�������������Ă�������̂ŁA���ꂵ�����A�S�������������Ȃ�܂��B�܂��w�Z�̐搶������������͑厖���Ƃ�������Ă��܂�����������͂�����������Ƃ������̂ł͂Ȃ��Ƌ������܂����B�����Ŏ����̂������͉�������Ă��Ȃ��̂��l���܂����B�����āA����͌��C�����ƋC�t���܂����B���́A�������͎�������Ƃ����Ƃ���ɂ�����肷���āA�t�ɑ厖�Ȍ��C�ɂƂ����̂�Y��Ă��܂����B�����������Ă����C���Ȃ��A�C�������������Ă��Ȃ�������A�S�R�C�����ǂ��Ȃ��Ǝv���܂��B���C�Ɏ������炠���������邱�ƂŁA���������̐l���Ί�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƍl���܂����B

�@�����ʊw���Ă���ҐU���w�Z�ł́A�n��Ƃ̌𗬂�[�߂Ă��܂��B�Ⴆ�A���敗���ɖK�₵�Ă��N���̕��ƌ𗬂�������A�Ƌ��V�l�̕��ɔN������������ƒn��̕��X�ƌ𗬂��Ă��܂��B������ۂɎc���Ă���̂́A�Ƌ��V�l�̕��ɔN�������������Ƃł��B��������������Ă��邱�ƂȂǂ������܂����B����ƁA�w�Z���Ăɒn��̕�����̔N���̂��Ԃ������炢�܂����B���̂Ƃ��͂��������ꂵ���������A�����Ă悩�����Ȃ��Ǝv���܂����B�������ł͂Ȃ��A���݂̂�Ȃ����Ԃ������Ă��܂����B��������Ēn��̕��X�͂������D�����Ȃ��ƐS���犴���܂����B���������n��Ƃ̌𗬂͂܂��܂������Ă��������Ǝv���܂��B�@

�@���̂悤�ɁA���������Ă��邱�ƁA�܂��w�Z�Ŏ��g��ł��邱�Ƃ����Ƃɉ������Ă݂���n��Ƃ̌𗬂𑝂₵���肷��Ƃ����Ǝv���܂��B�Љ���邭�Ȃ邽�߂ɑ厖�Ȃ��Ƃ̈�͒n��Ƃ̂Ȃ���ł��B�����Ă܂��́A���̂��߂Ɏ����͉����ł���̂��A�n��Ƃ̂Ȃ�����悭����ɂ͂ƍl���Ă݂邱�Ƃ��Љ�𖾂邭����������Ǝv���܂��B