2月如月(きさらぎ)

弥生:3月(やよい)2025

弥生は冬が終わって草木が芽吹き生い茂る季節を表しています。

●暦

3日(月) 桃の節句

5日(水) 啓蟄

17日(月) お彼岸 (〜23日)

20日(木) 春分の日

●桃の節句 節句の節には季節の変わり目の意味があり、昔は豊作、無病息災などを願う行事が時を経て子ども(主に娘)の成長と幸せを祈願する行事に変化したものです。

●啓蟄 今年は3月5日〜19日。冬ごもりをしていた虫たちが土の中から出て来る頃を言います。

●お彼岸 春分の日を中日とした前後3日間を指し、ご先祖様を供養し感謝の気持ちをささげる期間と考えられています。

●花 すみれ 菜の花、カーネーション、すみれ、水仙

●旬の野菜 水菜(ミズナ)、独活(ウド)、菜の花、フキノトウ、筍(タケノコ)

2月:如月(きさらぎ)2025

衣更着(きさらぎ)とも言う。まだ寒さが残っていて、衣を重ね着する(更に着る)月。

●暦 2日(日) 節分

3日(月) 立春

6日(木) 初午

11日(火・祝) 建国記念日

18日(火) 雨水

23日(日) 天皇誕生日

●初午

2月最初の午(うま)の日(2025年は2月6日)。

本来は、農作業が始まる旧暦の2月に行われていました。

711年(和銅4年・奈良時代)のこの日に、稲荷社の本社である京都の伏見稲荷大社に稲荷大神が鎮座されたといわれています。また、立春を迎える2月の最初の午の日は、一年のうちで最も運気の高まる日とされています。

稲荷大神のお使いとされているのがきつねです。初午の日には、その好物といわれている油揚げやお団子などをお供えします。

●雨水

2月19日頃(2025年は2月18日)。

立春から数えて15日目ごろ。

空から降るものが雪から雨に変わり、氷が溶けて水になる、という意味。草木が芽生える頃で、昔から、農耕の準備を始める目安とされてきました。春一番が吹くのもこの頃です。

しかし、本格的な春の訪れにはまだ遠く、大雪が降ったりもします。三寒四温を繰り返しながら、春に向かっていきます。

●花 梅 ふきのとう 福寿草 南天 シクラメン

●野菜 かぶ 白菜 水菜 レンコン キャベツ

正月:睦月(むつき)2025

親族が互いに往来し、仲睦まじく宴をする月であるからといわれています。

また、稲の実を初めて水に浸す月を指す「実月(むつき)」から転じたという説もあります。

●暦 1日(水・祝) 元日

2日(木) 初夢

5日(日) 小寒

10日(金) 十日戎

13日(月・祝) 成人の日

15日(水) どんど焼き

20日(月) 大寒

●花 梅 水仙 福寿草 千両 葉ボタン

●旬の野菜 かぶ 白菜 水菜 大根 ブロッコリー

●初夢

新しい年を迎えて初めて見る夢のこと。

一般的に、正月の2日の夜に見る夢のことをいいます。

「一富士、二鷹、三なすび」の夢を見ると縁起がいいとされたのは江戸時代になってから。

●十日戎

年の始めに商売繁盛を祈願するお祭り。全国のえびす神社で行われますが、主に西日本の方がなじみ深い祭りのようです。

9日を「宵えびす」10日を「本えびす」11日を「残りえびす」と呼ばれています。

「商売繁盛、笹持って来い」という掛け声とお囃子の中、宝物のついた縁起物の笹を授かります。

えびす神社の総本社である兵庫県の西宮神社では、10日の午前6時に太鼓の合図と共に門が開かれ、本殿への一番乗りを競う「福男選び」が行われます。

●どんど焼き

主に小正月に行う火の祭。

元日にお迎えした年神様を火に乗せて天にお返しする行事です。

元々は平安時代に宮中で行われていた小正月に吉書を焼く儀式。

神社などに、正月のお飾りや書き初めを持ち寄って焼きます。

「その火で焼いた餅を食べると、一年間無病息災で過ごせる」「火に当たると若返る」「書き初めを焼いた炎が高く上がると字が上手になる」などといわれています。

歳時記 12月:師走(しわす)

「師」(僧侶、お坊さん)のようにいつもは落ち着いている人でも、12月は「走」り回るほど忙しい月なので、「師走」と呼ばれるようになりました。

●暦 2日(月) 秩父夜祭

7日(土) 大雪

13日(金) 正月事始め 煤払い

15日(日) 春日若宮おん祭(⇒18日)

17日(火) 羽子板市(⇒19日)

21日(土) 冬至

25日(水) クリスマス

31日(火) 大晦日

●秩父夜祭

秩父神社の例大祭で、京都の祇園祭、飛騨の高山祭と共に日本三大曳山祭の1つに数えられています。

豪華な彫刻が施され、動く陽明門とも形容される笠鉾2基と屋台4基の山車を街中曳き廻します。

クライマックスは夜の御神幸祭。花火も打ち上げられます。

●花 千両 椿 山茶花 シクラメン ポインセチア

●旬の野菜 かぶ 白菜 カリフラワー ごぼう れんこん

11月:霜月(しもつき)2024

霜の降る月。

●暦 2日(土) 唐津くんち(〜4日)

3日(日・祝)文化の日

7日(木) 立冬

15日(金) 七五三

22日(金) 小雪

23日(土・祝)勤労感謝の日

●花 山茶花 シクラメン 柊 もみじ 南天

●野菜 しめじ 白菜 小松菜 大根 れんこん

●立冬

立冬とは、冬の始まりのこと。「立」には新しい季節になるという意味があり、朝夕冷えみ、日中の陽射しも弱まって来て、冬が近いことを感じさせる頃。木枯らし1号や初雪の便りも届き始めます。立冬を過ぎると、初霜が降りて冬の佇まいへと変わります。

この日から立春の前日までが冬。

●唐津くんち

国の重要無形民俗文化財で唐津神社の秋祭り。約400年の歴史を持つと言われています。最大の魅力は曳山(ひきやま)。獅子、兜、鯛などを模した14台の山車が市内を勇壮に練り歩きます。

この獅子、鯛、兜、飛龍などを題材にした曳山は、和紙を重ね、麻布を張り、漆を丹念に塗った「一閑張り(いっかんばり)」の手法で作られた大変豪華なもので、重さは2〜4トンもあります。揃いの装束をまとった数百人の曳き子たちが「エンヤ、エンヤ」と曳き回す姿はまさに圧巻。

10月:神無月(かんなづき) 2024

この月に日本中の八百万(やおよろず)の神様が、出雲の国(島根県)に集まり会議を開き、他の国には神様がいなくなってしまうことから「神無月」と呼ばれてきました。

神様の集まる出雲の国では「神在月(かみありづき)」と呼ばれています。

●暦 1日(火) 衣替え

7日(月) 長崎くんち 〜9日

8日(火) 寒露

14日(月・祝)スポーツの日

15日(火) 十三夜

17日(木) 神嘗祭(かんなめさい)

22日(火) 時代祭

23日(水) 霜降(そうこう)

●寒露

晩夏から初秋にかけて野草に宿る冷たい露のこと。

秋の長雨が終わり、本格的な秋の始まりになります。この頃になると五穀の収穫もたけなわで、農家では繁忙を極めます。

露が冷たい空気と接し、霜に変わる直前で、紅葉が濃くなり、燕などの夏鳥と雁などの冬鳥が交代される時期でもあります。

この頃は、大気の状態が安定して空気が澄んだ秋晴れの日が多くなります。夜には月も美しく輝いて見えます。寒露の頃になったら、空を見上げてみてはいかがでしょう。これまでと違った、秋の清々しさと趣を感じる空に出会えます。

●花 コスモス あざみ けいとう 金木犀 マリーゴールド

●野菜 かぼちゃ しめじ くわい ニンジン 松茸

●時代祭

葵祭、祇園祭とともに、京都三大祭の一つ。

平安遷都1100年目を記念して、1895年(明治28年)桓武(かんむ)天皇を祭神に平安神宮が造営されました。その記念祭の一環として行われたのが時代祭です。

行列は、明治維新時代の維新勤王隊から時をさかのぼり、最後に御鳳輦を中心とする神幸列、及び弓箭組列で構成されていて、各時代ごとに女性群像が組み込まれています。

9月:長月(ながつき)

日増しに夜が長くなるので「夜長月」、それが「長月」になったといわれています。

●暦 1日(日) おわら風の盆(〜3日)

7日(土) 白露

9日(月) 重陽の節句

16日(月・祝)敬老の日

17日(火) 十五夜

22日(日・祝)秋分の日

●重陽の節句

9月9日。 「九」という陽の数が重なることから重陽(ちょうよう)といいます。

中国では奇数を陽の数とし、陽の中で一番大きい数である「9」が重なる9月9日は大変めでたい日とされ、菊の香りを移した菊酒を飲んだりして邪気を払い長命を願うという風習がありました。

収穫の時期にもあたるため、庶民の間では「栗の節句」としてお祝いをしていました。今も、太宰府天満宮の秋思祭(しゅうしさい)など、各地で菊を愛でる祭りや行事が催されています。

●花 彼岸花 ダリア 芙蓉 コスモス 女郎花

●旬の野菜 さつまいも 枝豆 かぼちゃ 茄子 オクラ

●秋の七草

萩(はぎ)・桔梗(ききょう)・葛(くず)・撫子(なでしこ)・尾花(おばな:「すすき」のこと)・女郎花(おみなえし)・藤袴(ふじばかま)

秋の七草は見て楽しみます。

●おわら風の盆

収穫前の稲が風の被害に遭わないよう豊作祈願した祭りを「風の盆」というそうです。お盆の行事が合わさったものだという説もあります。

「おわら節」に合わせて、町中を踊りながら練り歩く「町流し」が行われます。

歳時記 8月:葉月(はづき)

●暦 2日(金) 青森ねぶた祭

3日(土) 秋田竿灯まつり

5日(月) 山形花笠まつり

6日(火) 仙台七夕まつり

7日(水) 立秋

11日(日・祝)山の日

15日(木) お盆

16日(金) 京都五山送り火

26日(月) 吉田の火祭り

31日(土) 二百十日

●青森ねぶた祭

各地で見られる七夕の灯篭流しの変形と思われます。

秋をひかえて仕事の妨げになる睡魔を追い払う行事。(説はいろいろあるようです)

この睡魔を「ねぶた」という趣向を凝らした人形にして曳き回し、川や海に流します。

全国から350万人の観光客が集まる、日本を代表する火祭り。

●花 朝顔 山百合 リンドウ ひまわり シロツメクサ

●野菜 トマト ゴーヤ オクラ 枝豆 茄子

●吉田の火祭り(鎮火祭)

北口本宮冨士浅間神社と諏訪神社の両社のお祭りで、毎年8月26日、27日に行われます。450年以上の歴史を持ち、日本3奇祭、日本10大火祭りにも数えられる富士吉田を代表するお祭りです。

8月26日の午後、神社で神事が催行されると、明神型神輿の「お明神さん」と、富士を表す「御影」(お山さん)の2基の神輿が上吉田地区の氏子中を練り歩きます。暮れ方に「御旅所(おたびしょ)」とよばれる場所に奉安されると同時に、高さ3メートルの筍形に結い上げられた大松明100本以上が点火されます。約2kmに渡る道が松明の明かりで照らし出される幻想的な光景は、思わず息をのむ美しさ。夜遅くまで煌々と光り続け、祭りも盛り上がりを見せます。

翌日27日午後、二基の神輿は掛け声とともに氏子中を渡御し、辺りが薄暗くなると浅間神社に還御します。神社境内を神輿が練り歩くあとを追って、氏子の崇敬者が「すすきの玉串」を持ち一緒に廻るとき、観客も一体となって祭りは最高潮に達し神社内は熱気に包まれます。

7月:文月(ふみづき)2024

短冊に歌や字を書いて、書道の上達を祈った 七夕 の行事に因んだ「文披月(ふみひらづき)」が転じたものといわれています。

また、穂が見えるようになる頃であることから「穂見月(ほみづき)」が転じたという説もあります。

●暦 1日(月) 博多祇園山笠(〜15日)

祇園祭(〜31日)

7日(日) 七夕

15日(月・祝)お盆(旧)

16日(火) 藪入り

22日(月) 大暑

24日(水) 土用の丑の日

25日(木) 大阪天神祭

●祇園祭

日本三大祭の1つ。

平安時代、京都に疫病が流行した時、災厄を除去するために町衆たちが祇園御霊会(ごりょうえ)を行ったのが始まり。

1日の吉符入り(神事の打ち合わせ)から31日の夏越祭まで1カ月行われます。

祭のハイライトは山鉾巡行。17日の前祭巡行(23基の山鉾)と24日の後祭巡行(10基の山鉾)の2度の巡行が行われます。

●花 紫陽花 ひまわり 朝顔 桔梗 鳳仙花

●野菜 きゅうり トマト かぼちゃ オクラ 茄子

●土用(どよう)

土用というと夏を思い浮かべる方も多いと思いますが、土用は各季節にあります。

立春、立夏、立秋、立冬の前の18日間を土用といいます。次の季節へ移る前の調整期間といったところでしょうか。

一般的には立秋前の18日間の夏土用をさします。この期間を暑中と呼び、暑中見舞いを出す時期でもあります。

2024年は

冬土用:1月18日〜2月3日

春土用:4月16日〜5月4日

夏土用:7月19日〜8月6日

秋土用:10月20日〜11月6日

6月:水無月(みなづき)

雨がたくさん降る時季なのに”水の無い月”って変なのって思いませんか?

「水無月」の”無”は”の”にあたる連体助詞なので、「水無月」は”水の月”ということになります。

田植えが済み、田に水を張る必要があることから”水の月”→「水無月」と呼ばれるようになったようです。

●暦 1日(土) 衣替え 貴船祭

5日(水) 芒種

10日(月) 入梅

16日(日) 父の日

21日(金) 夏至

●貴船祭

貴船神社の例祭。京都の初夏の風物詩となっています。

かつては貴布禰御更祭(きふねごこうさい)、虎杖祭(いたどりまつり)と呼ばれ、春と夏に行われていましたが、明治維新以降6月1日に執り行われるようになりました。

本宮での厳粛な神事の後、雅びやかな舞楽が奉納され、その後神輿が本宮から奥宮まで貴船町内を巡行します。奥宮では、子どもたちが船形石に千度詣りを行ないます。この後、ヤマタノオロチ退治の神話を再現した出雲神楽が奉納されます。

●花 紫陽花 皐月 水芭蕉 薔薇 百日紅

●旬の野菜 玉ねぎ きゅうり オクラ 茄子 トウモロコシ

●夏至

芒種から数えて15日目頃。一年で、昼間が最も長く、夜が最も短い日。冬至と比較すると、昼間の時間差は4時間以上もあります。暦の上では夏季の真ん中にあたりますが、実際には梅雨の真っ盛りで、農家では田植えに繁忙を極める頃。暑さのピークは1カ月ほど先になります。

5月:皐月(さつき)2024

早苗を植える時期「早苗月(さなえづき)」を略したもので、耕作を意味する古語の「サ」が元になっているという説もあります。

「皐月」の”皐”には「神に捧げる稲」という意味があります。

●暦 1日(水) 八十八夜

3日(金・祝)憲法記念日

博多どんたく(〜4日)

4日(土・祝)みどりの日

5日(日・祝)子どもの日

12日(日) 母の日

15日(水) 葵祭

●博多どんたく 博多どんたくは福岡県福岡市で毎年5月3日と5月4日に開催される祭りです。正式名称は「福岡市民の祭り 博多どんたく港まつり」。動員数は毎年200万人を越えゴールデンウィーク期間開催の祭事、催し物としては日本一です。また博多祇園山笠、筥崎宮放生会とともに福岡博多を代表する祭りの一つとして知られています。

●花 菖蒲 すずらん 牡丹 トルコキキョウ 花水木

●旬の野菜 玉ねぎ アスパラ きゅうり そら豆 トマト

●小満(しょうまん) 5月21日頃(2024年は5月20日)、および芒種までの期間のことで立夏から数えて15日目頃のことです。

陽気が良くなって、万物の成長する気が次第に長じて天地に満ち始めることから小満といわれています。

ようやく暑さも加わり、麦の穂が育ち、山野の草木が実をつけ始め、紅花が盛んに咲き乱れます。梅の実がなり、西日本では、走り梅雨がみられる頃。田植えの準備を始める頃でもあります。

4月:卯月(うづき)2024

卯の花が咲く月「卯の花月(うのはなづき)」を略したもの。

十二支の4番目が卯(うさぎ)なので「卯月」いわれるようになったという説もあります。

●暦 1日(月) エイプリルフール

4日(木) 清明

14日(日) 春の高山祭(山王祭)

16日(火) 春土用入り

19日(金) 穀雨

29日(月・祝)昭和の日

●花 桜 椿 かすみ草 スミレ 山吹

●旬の野菜 筍 さやえんどう ほうれん草 蕨 椎茸

●春の高山祭 春の高山祭(山王祭)は旧高山城下町南半分の氏神様である日枝神社の例祭で毎年4月14日・15日に開催されます。祭の起源は飛騨の領国大名金森氏の時代(1585年から1692年)、屋台の起こりは1718年頃といわれ、巧みな人形の動きを披露するからくり奉納や、仕掛けが施された戻し車など、匠の技が生きています。

3月:弥生(やよい)

木草弥生い茂る(きくさいやおいしげる、草木が生い茂る)月。

「弥」には、いよいよという意味、「生」には生い茂るという意味があります。

●暦 1日(金) 修二会(〜14日)

3日(日) 桃の節句

6日(水) 啓蟄

13日(水) 春日祭

20日(水) 春分の日

●花 シクラメン 沈丁花 椿 スミレ 桃

●旬の野菜 水菜 筍 菜の花 ゴボウ 独活

●お水取り 「お水取り」「お松明」という名で親しまれ、春の訪れを告げる行事として知られます。12日の夜、本尊に供える香水を汲み上げる行事があることから「お水取り」の名があります。また、「お松明」の名は、練行衆が二月堂に上堂する際、足元を照らす大松明で先導されることに由来します。

二月堂の本尊、十一面観音菩薩の宝前において行う悔過法要として、天平勝宝4(752)年にはじめられ、現在まで途切れることなく続けられています。

●桃の節句(ひな祭り) 節句とは別に、日本の公家には「ひいな(ひな)遊び」という幼い女の子の遊びがありました。

この言葉は源氏物語などにもちょくちょく出てきます。要するに人形を使ったおままごとですね。

江戸時代には公家の女性が、権勢を誇る武家にお嫁に行くことがしばしばあり、嫁入り道具としてひな人形が武家社会に持ち込まれました。

公家風のみやびな香りを漂わせるひいな遊びは、武家や裕福な町人の間で流行。だんだんと上巳の節句と結びついて、ひな人形を楽しむ習慣が生まれたようです。

2月:如月(きさらぎ)

衣更着(きさらぎ)とも言う。まだ寒さが残っていて、衣を重ね着する(更に着る)月。年が明けて1ヶ月がすぎ、1年で最も短い2月がやってきました。寒い日も続きますが、立春を過ぎたあたりから春の気配を至るところで感じられるようになってくるかと思います。

●暦 3日(土) 節分

4日(日) 立春

11日(日・祝) 建国記念の日

12日(月) 初午

14日(水) バレンタインデー

19日(月) 雨水

23日(金) 天皇誕生日

●花 梅 シクラメン 椿 南天 福寿草

●旬の野菜 白菜 水菜 カリフラワー 菜の花

●雨水 空から降るものが雪から雨に変わり、氷が溶けて水になる、という意味。草木が芽生える頃で、昔から、農耕の準備を始める目安とされてきました。春一番が吹くのもこの頃です。

しかし、本格的な春の訪れにはまだ遠く、大雪が降ったりもします。三寒四温を繰り返しながら、春に向かっていきます。

●初午 2月最初の午(うま)の日。

この日は佐賀の祐徳稲荷神社など、全国の稲荷神社で盛大にお祭り(初午大祭)が行われます。稲荷大神のお使いとされているのがきつねです。初午の日には、その好物といわれている油揚げやお団子などをお供えします。

また、立春を迎える2月の最初の午の日は、一年のうちで最も運気の高まる日とされています。「午(うま)」は方位の南を示し、時間は正午を表わします。この時間は太陽が最も高く上がり、一日のうちで陽光の力が最も強まる時といわれています。

正月:睦月(むつき)2024

親族が互いに往来し、仲睦まじく宴をする月であるからといわれています。

●暦 1日(月・祝) 元日

8日(月・祝) 成人の日

15日(月) 小正月

20日(土) 大寒

●小正月 1月15日。1日を大正月というのに対して呼んだ名。

松の内に忙しく働いた主婦をねぎらう意味で「女正月」とも呼ばれています。

関西では、小正月までを松の内とします。

大正月には門松を飾りますが、小正月には餅花(もちばな)をなどを飾ります。これは、豊作の予祝の大切の行事でした。そのため「花正月」ともいいます。

朝に鏡開きのお餅を入れた小豆粥をいただきます。この餅のことを粥柱(かゆばしら)と呼びます。

また、この日はどんど焼きといって、神社で正月飾りや古いお札などを燃やします。

●花 梅 水仙 福寿草 シクラメン 葉牡丹

●旬の野菜 カリフラワー かぶ 白菜 水菜 小松菜

●雑煮

年神様に供えた餅を神棚から下ろし、野菜や鶏肉などとで煮込んで作った料理で「雑煮餅」ともいいました。

雑煮は、地域によってそれぞれ特色があります。丸餅か角餅か。焼くか焼かないか。白味噌か・・・などなど本当に様々ですね。一般的には関東が角餅、関西が丸餅。 関西で丸餅を使うのは、年神様に備える鏡餅をかたどっているためといわれています。

歳時記:12月 師走(しわす) 2023

師匠といえども趨走(すうそう、走り回る)する月。

師走の由来には諸説あり、最も有名なのは師匠である僧侶が各地でお経をあげるために馳せる「師馳(しはす)」という説です。現在使われている「師走」の文字は当て文字ということになります。

他には年が果てる意味の「年果つ(としはつ)」が変化したとされる説、一年の最後になし終える意味の「為果つ(しはつ)」が変化した説があります。

●暦 7日(木) 大雪

13日(水) 煤払い(すすはらい)

15日(金) 春日若宮おん祭

22日(金) 冬至

25日(月) クリスマス

31日(日) 大晦日

●花 千両 シクラメン 水仙 椿 山茶花

●野菜 かぼちゃ かぶ 白菜 ほうれんそう レンコン

●大雪(たいせつ):「おおゆき」ではなく「たいせつ」と読みます、お間違いなく!

山岳だけでなく、平野にも降雪のある時節ということから大雪といわれたものでしょう。本格的に雪が降り始めるころです。このころになると九州地方でも初氷が張り、全国的に冬一色になります。スキー場がオープンしたり、熊が冬眠に入るのもこのころ。鰤(ぶり)など冬の魚の漁も盛んになります。

●ちゃんこ鍋 大相撲九州場所も終わりましたが、寒くなってくると暖かい「鍋料理」が恋しくなりますね。力士は食べることも仕事のうち稽古のうちとされ、相撲部屋において食事の場であるちゃんこ場は稽古場の次に大事な場所とされます。

食材は白菜、えのき、しめじ、しいたけ、長ネギ、大根等、野菜全般に肉は鶏肉で牛肉や豚肉は敬遠されています。

どうして?相撲は手を付いたら「負け」ですね、ゲン担ぎからきているそうです。

歳時記 11月:霜月(しもつき)2023

霜が降りる頃であることから、「霜月」と呼ばれるようになりました。

●暦 2日(木) 唐津くんち(4日まで)

3日(金・祝) 文化の日

8日(水) 立冬

15日(水) 七五三

23日(木・祝) 勤労感謝の日

●唐津くんち 国の重要無形民俗文化財で唐津神社の秋祭り。約400年の歴史を持つと言われています。最大の魅力は曳山(ひきやま)。獅子、兜、鯛などを模した14台の山車が市内を勇壮に練り歩きます。

この獅子、鯛、兜、飛龍などを題材にした曳山は、和紙を重ね、麻布を張り、漆を丹念に塗った「一閑張り(いっかんばり)」の手法で作られた大変豪華なもので、重さは2〜4トンもあります。揃いの装束をまとった数百人の曳き子たちが「エンヤ、エンヤ」と曳き回す姿はまさに圧巻です。

●花 菊 山茶花 シクラメン もみじ 南天

●旬の野菜 白菜 小松菜 大根 ブロッコリー 人参

●木枯らし・凩 晩秋から初冬にかけて吹く、冷たくやや強い風。

気象的には、10月半ばから11月末にかけて西高東低の冬型の気圧配置の時、最大風速8m/秒以上の西北西から北向きの風のことをいいます。

「凩」という文字には、風が吹くたび葉が落ちるため、木を枯らしてしまう風という意味があります。

10月:神無月(かんなづき)2023

10月は、日本中の神々が縁結びの相談をするために、出雲大社に集まる月と考えられてきました。 そこで、各地には神様がいなくなる月、つまり、“神無月(かみなしづき)”が、“かんなづき”になったといわれます。 逆に、出雲では“神在月(かみありづき)”と呼ばれてきたそうです。

●暦 1日(日) 衣替え

7日(土) 長崎くんち(〜9日まで)

8日(日) 寒露

9日(月・祝) スポーツの日(旧 体育の日)

22日(日) 時代祭

27日(金) 十三夜

●時代祭 葵祭、祇園祭とともに、京都三大祭の一つ。

平安遷都1100年目を記念して、1895年(明治28年)桓武(かんむ)天皇を祭神に平安神宮が造営されました。その記念祭の一環として行われたのが時代祭です。

行列は、明治維新時代の維新勤王隊から時をさかのぼり、最後に御鳳輦を中心とする神幸列、及び弓箭組列で構成されていて、各時代ごとに女性群像が組み込まれています。

●花 コスモス あざみ 金木犀 マリーゴールド 菊

●旬の野菜 かぼちゃ マツタケ 人参 しめじ くわい

●寒露 寒露とは、晩夏から初秋にかけて野草に宿る冷たい露のこと。

秋の長雨が終わり、本格的な秋の始まりになります。この頃になると五穀の収穫もたけなわで、農家では繁忙を極めます。

露が冷たい空気と接し、霜に変わる直前で、紅葉が濃くなり、燕などの夏鳥と雁などの冬鳥が交代される時期でもあります。

この頃は、大気の状態が安定して空気が澄んだ秋晴れの日が多くなります。夜には月も美しく輝いて見えます。寒露の頃になったら、空を見上げてみてはいかがでしょう。これまでと違った、秋の清々しさと趣を感じる空に出会えるはずです。

●十三夜 十五夜を中秋の名月と呼ぶのに対し、十三夜は「後の月(のちのつき)」「豆名月」「栗名月」ともいいます。

「十三夜」の月は、十五夜についで美しい月とされ、宮中では月を鑑賞する風習がありました。十三夜は日本固有の風習で、秋の収穫祭の一つではないかと考えられています。

十五夜に比べてあまりなじみがないかもしれませんが、日本独自の文化でもありますから、十三夜のお月見も楽しみたいものです。

9月:長月(ながつき)2023

日増しに夜が長くなるので「夜長月」。それが「長月」になったといわれています。

例年は9月になれば朝晩と涼しさを感じることも増えますが、20数年のなかでも最も暑い夏だったそうです。今年は9月に入っても熱中症の警報が出ているこの頃です。学校は2学期が始まりましたが、夏バテなどに悩まされていた人も、引き続き体調管理には気をつけてください。

●暦

1日(金)二百十日

8日(金) 白露

9日(土) 重陽の節句

11日(月) 二百二十日

18日(月・祝) 敬老の日

20日(水) 彼岸の入り

23日(土・祝) 秋分の日

26日(火) 彼岸明け

29日(金) 十五夜

●中秋の名月

月の満ち欠けは15日周期で繰り返されますので、十五夜は毎月あります。中秋の名月(旧暦8月15日)は特に月がきれいに見えるということで一般的には十五夜は中秋の名月のことを指します。

令和5年の月が地球に最も近づいた時の満月「スーパーフルムーン」は8月31日でしたが、今年は9月1日も満月という珍しい現象でした。

●花 彼岸花 芙蓉 コスモス 女郎花(おみなえし) 萩

●旬の野菜 茄子 オクラ かぼちゃ さつまいも 枝豆

●重陽の節句

9月9日。 「九」という陽の数が重なることから重陽(ちょうよう)といいます。

昔、中国では奇数を陽の数とし、陽の中で一番大きい数である「9」が重なる9月9日は大変めでたい日とされ、菊の香りを移した菊酒を飲んだりして邪気を払い長命を願うという風習がありました。

収穫の時期にもあたるため、庶民の間では「栗の節句」としてお祝いをしていました。今も、太宰府天満宮の秋思祭(しゅうしさい)など、各地で菊を愛でる祭りや行事が催されています。

8月:葉月(はづき)2023

木々の葉落ち月(はおちづき)が「葉月(はづき)」に転じたといわれています。葉が落ちるのは秋では?と思われるかもしれませんが旧暦では、8月は秋なのです。

●暦 8日(火) 立秋

11日(金・祝) 山の日

15日(火) お盆

16日(水) 京都五山送り火

23日(水) 処暑

●花 ひまわり 月見草 百日紅 朝顔 山百合

●旬の野菜 トマト ゴーヤ かぼちゃ 枝豆 茄子

●処暑(しょしょ) 暑さが和らぐという意味。萩の花が咲き、穀物が実り始める頃。厳しい暑さの峠を越し、朝夕は涼風が吹き始め、山間部では早朝に白い露が降り始め秋の気配を感じます。この頃は台風のシーズンでもあり、二百十日、二百二十日とともに台風襲来の特異日です。夏バテや食中毒にかかりやすい時期でもありますので、まだまだ注意が必要です。

夏の家具や雑貨を片づけ、秋の準備を始める目安にしましょう。台風への備えもお忘れなく。

7月:文月(ふみづき・ふづき)2023

木々の葉落ち月(はおちづき)。「葉落ち月(はおちづき)」が「葉月(はづき)」に転じたといわれてます。

●暦 1日(土) 博多祇園山笠(⇒15日)

7日(金) 七夕

15日(土) お盆

17日(月・祝) 海の日

23日(日) 大暑

30日(日) 土用の丑の日

●花 桔梗 紫陽花 梔子 向日葵 朝顔

●旬の野菜 かぼちゃ トウモロコシ ピーマン オクラ 茄子

●博多祇園山笠 7月1日〜15日

博多どんたく、放生会と共に博多三代祭として知られていて、国の重要無形文化財に指定されています。

1241年、聖一国師弁円が施餓鬼棚(さがきだな)に乗って疫病退散を祈願しながら博多市内をまわったのが始まりといわれています。期間中は市内のあちこちに絢爛豪華な「飾り山笠」が立ち、15日の未明から始まる「追い山笠」でフィナーレを迎えます。

6月:水無月(みなづき)2023

水の月(「無」は「の」を意味する)で、田に水を引く月の意と言われる。

●暦 1日(木) 衣替え

6日(火) 芒種

11日(日) 入梅

18日(日) 父の日

21日(水) 夏至

●入梅 暦の上での梅雨入りで、芒種から数えて6日目頃となり、梅の実が黄色く色づき、梅雨 に入る頃を示します。実際の梅雨入りとは異なり、この日から約30日間が梅雨の期間になります。

農家にとっては、田植えの日を決めるうえでも、梅雨の時期を知ることは重要でした。昔は、今のように気象情報が発達していないため、江戸時代、目安として暦の上で入梅を設けたのだと考えられています。

●花 皐月 ドクダミ 花菖蒲 薔薇 シロツメクサ

●旬の野菜 玉ねぎ アスパラガス きゅうり オクラ トウモロコシ

5月:皐月(さつき)2023

●暦 2日(火) 八十八夜

3日(水) 憲法記念日

4日(木) みどりの日

5日(金) 子どもの日 端午の節句

6日(土) 立夏

14日(日) 母の日

21日(日) 小満

●八十八夜 立春から数えて88日目です。この日に摘まれた新茶は不老長寿の縁起物として古くから珍重されています。

八十八夜に摘まれた新茶は、昔から栄養価が高いとされ、古くから不老長寿の縁起物として珍重されていました。その年の最初に新芽を摘んで作ったお茶を「新茶」といいます。

●立夏 「夏が来た」という意味。夏といっても、本格的な夏はまだまだ先。日差しが強くなり気温が高

くなる日もありますが、基本的には暑くもなく寒くもなく、湿度が低く風もさわやか。とても過ごしやすく、レジャーやお出掛けに最適の季節です。

●花 カーネーション 菖蒲 花水木 鈴蘭

●旬の野菜 アスパラ 新じゃが そら豆

4月:卯月(うづき)2023

卯の花が咲く月「卯の花月(うのはなづき)」を略したもの。

おからを炊いた「卯の花」という料理の名前も、この花からきているそうです。

●暦 5日(水) 清明

8日(土) 花祭り

20日(木) 穀雨

29日(土・祝)昭和の日

●花 桜 シクラメン スミレ 山吹 チューリップ

●旬の野菜 筍 キャベツ からしな エンドウ豆 ワラビ

●清明 万物が若返り、清々しく明るく美しい季節です。この頃は桜の花が咲きほこり、お花見のシーズンでもあります。南の地方ではつばめが渡って来る頃、雨が多い時季で、暖かくなった後に小雨が降り続いて寒くなったりもします。

3月:弥生(やよい) 2023

木草弥生い茂る(きくさいやおいしげる、草木が生い茂る)月。

「弥」には、いよいよという意味、「生」には生い茂るという意味があります。

●暦 3日(金) 桃の節句

6日(月) 啓蟄

13日(月) 春日祭

21日(火・祝)春分の日

●啓蟄 啓は「ひらく」、蟄(ちつ)は「土中で冬ごもりしている虫」の意味で、大地が暖まり冬眠していた虫が、春の訪れを感じ、穴から出てくる頃です。

害虫から樹木を守るために、木の幹に藁(わら)でできた菰(こも)を巻きつけ、春になって、菰をはずすことを「菰はずし」と呼ばれています。江戸時代から伝わる害虫駆除の方法ですが、実際には効果は期待できないようで、冬の風物詩として行っていることが多いようです。

●花 シクラメン 沈丁花 雪柳 ヒヤシンス パンジー

●旬の野菜 水菜 筍 菜の花 ほうれん草 春菊

●春分の日 令和5年は、3月21日(火)で、太陽が赤道上にあり、地球のどこにいても昼と夜の長さが同じになる日です。

この時期はお彼岸で、先祖を供養する日でもあります。感謝の意味を込め、お墓参りや仏壇の掃除、お供えなどを行い、それにあわせて自分自身の日頃の行いを振り返り、見つめ直すのが古くからの習わしといいます。

お彼岸によく食べられるものは、ぼた餅、つくし、八朔、ハマグリ 桜鯛 ふきのとう等ですね。

2月:如月(きさらぎ)2023

衣更着(きさらぎ)とも言います。まだ寒さが残っていて、衣服を更に重ね着する月ですね。

●暦 3日(金) 節分

4日(土) 立春

5日(日) 初午

11日(土・祝)建国記念の日

14日(火) バレンタインデー

23日(木) 天皇誕生日

●花 梅 山茶花 シクラメン 椿 福寿草 南天

●旬の野菜 かぶ 白菜 れんこん 小松菜 菜の花

●初午(はつうま) 「初午」は2月最初の午(うま)の日で今年は2月5日です。この日は稲荷神のお祭りが行われ、全国各地の稲荷神社で豊作、商売繁盛、開運、家内安全を祈願します。稲荷神社は全国に約4万社あり、総本社は京都市伏見区の伏見稲荷大社です。稲荷神のお使い役のキツネは油揚げが大好物です。初午の日には、油揚げや油揚げにすし飯を詰めたものを奉納しました。

これが、いなり寿司の始まりです。いなり寿司は、東日本では米俵に見立てた俵型ですが、西日本ではきつねの耳に見立てた三角が主流です。

●立春 旧暦ではこの日が1年の始めとされていたため、決まり事や季節の節目はこの日が起点になっています。八十八夜、二百十日、二百二十日も立春から数えます。

冬至と春分の真ん中で、まだまだ寒いですが、暦の上では旧冬と新春の境い目にあたり、この日から春になります。梅の花が咲き始め、徐々に暖かくなり、春の始まりとなります。

正月:睦月(むつき)2023

親族が互いに往来し、仲睦まじく宴をする月であるからといわれています。

正月とは 本来は、一年の最初の月のこと、年神様(としがみさま)をお迎えする行事のことで、1月の別名でもあります。現在は、年頭の祝いをする三が日や松の内をさすのが一般的で、正月は家に年神様をお迎えする行事です。年末に煤払い(すすはらい)をしたり、正月に門松やしめ飾りを飾るのは、いずれも年神様をお迎えするための準備です。

●暦 1日(日・祝) 元旦

2日(月) 初夢

9日(月・祝) 成人の日

11日(水) 鏡開き

15日(日) 小正月

●花 梅 水仙 福寿草 千両 山茶花 南天

●旬の野菜 かぶ 白菜 水菜 レンコン ブロッコリー

●鏡餅 お正月に大小の丸い餅を重ね、年神様へのお供えとして神前や床の間に飾ります。餅は、神様に捧げる神聖な食べ物として用いられていました。鏡餅といわれる理由は、昔の鏡が円形だったためで、大小2つ重ねるのは、月(陰)と日(陽)を表していて、福徳が重なって縁起がいい、めでたく年を重ねるという意味があるそうです。

●おせち料理 おせち料理は年神様に供える供物料理であると共に、家族の反映を願う縁起物の家庭料理でもあります。日持ちのする材料で作ってあるので、家族が食べる他に、お客様にも出せるように重箱に詰めるのが一般的です。重箱に詰めるのは、めでたさを重ねるという意味も込められています。

12月:師走(しわす)

僧がお経をあげるために東西を馳せることから、「師が馳せる月」→「しはせつき」→「しわす」となったといわれています。

「師」は「僧」を指すのが一般的。「馳せる」は「走る。急いで行く」という意味です。

暦 13日(火) 正月事始め・煤払い(すすはらい)

15日(木) 春日若宮おん祭

22日(木) 冬至

25日(日) クリスマス

31日(土) 大晦日

花 シクラメン 水仙 千両 椿 山茶花 南天

白菜 カボチャ 白菜 ごぼう 蓮根 大根 カブ

正月事始め 煤払い(すすはらい) や餅つきなど、この日から本格的に正月を迎える準備をします。煤払い(すすはらい)は単なる大掃除ではなく、年神様を迎えるための神聖な行事として行います。

昔は「松迎え」といって、門松やお雑煮を炊くための薪に必要な木を恵方の山へ取りに行く日でもありました。

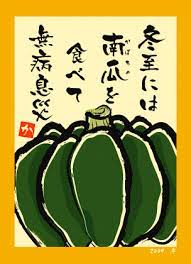

冬至 冬至にかぼちゃ[別名:南瓜(なんきん)]を食べる習わしは名前に「ん」のつくものを食べ、「運盛り」に由来しています。野菜が少ない冬に、保存のきくかぼちゃを食べて栄養を取る、暮らしの知恵でもあります。地域によっては、れんこん、みかん、こんにゃくなどを食べます。

11月:(霜月・しもつき)

霜が降りる頃であることから、「霜月」と呼ばれるようになったというのが一般的のようです。

暦 3日(木・祝) 文化の日

7日(月) 立冬

15日(火) 七五三

23日(水・祝) 勤労感謝の日

花 菊 山茶花 シクラメン もみじ 金木犀 南天

野菜 白菜 小松菜 大根 れんこん ブロッコリー

紅葉狩り 紅葉を鑑賞する習慣は、奈良時代から始まったといわれ、「万葉集」にも登場しています。平安時代の頃に貴族の間で広まり、紅葉を愛でながら宴を開いていたようで、その様子は「源氏物語」にも描かれています。その後、江戸時代には庶民も楽しむようになり、季節の行事として定着していきました。

紅葉狩りの語源は、 「狩る」とは獣を捕まえるということですが、花や草木を探し求めるという意味もあるそうで、果物を採る場合にも使われます。「いちご狩り」や「ぶどう狩り」って言いますよね。採集するわけでもなく、紅葉を鑑賞するのに「紅葉狩り」というのは、狩猟を好まない貴族が自然を鑑賞するすることを狩りに例えたといわれていますが、定かではありません。春の桜は「花見」といい桜狩りとは言いませんよね。やはり狩猟のシーズンの秋だから「狩り」という言葉を用いたのでしょうか。また、元々は紅葉を集めて楽しんでいたのが、眺めることに変わっていったという説もあります。

10月:神無月(かみなしづき)

この月に日本中の八百万(やおよろず)の神様が、出雲の国(島根県)に集まり会議を開き、他の国には神様がいなくなってしまうことから「神無月」と呼ばれてきました。神様の集まる出雲の国では「神在月(かみありづき)」と呼ばれています。

●暦 10日(月・祝)スポーツの日

22日(土) 時代祭

●時代祭(京都・平安神宮)

平安遷都1100年目を記念して、1895年(明治28年)桓武(かんむ)天皇を祭神に平安神宮が造営されました。その記念祭の一環として行われたのが時代祭です。

行列は、明治維新時代の維新勤王隊から時をさかのぼり、最後に御鳳輦を中心とする神幸列、及び弓箭組列で構成されていて、各時代ごとに女性群像が組み込まれています。

京都御所を12:00に出発し、丸太町―烏丸通り―四条通り―河原町通り―三条通り―神宮道を経て14:30ごろ平安神宮へ還御します。

●旬の野菜 しめじ 松茸 人参 かぼちゃ くわい

●花 コスモス あざみ けいとう りんどう 金木犀

9月:長月’ながつき)夜長月(よながづき)

朝晩と涼しさを感じることも増える9月。夏バテなどに悩まされていた人も過ごしやすくなってなってきたのではないでしょうか。9月の和風月名は長月(ながつき)です。 長月と呼ばれる由来は「陽が登っている時間が短くなっていき、夜が長くなる月」ということで夜長月(よながつき)と呼ばれていたのが省略されて長月になったという説があります。

●暦 10日 十五夜

19日 敬老の日

23日 秋分 秋分の日

●行事 秋分(しゅうぶん)の日・お彼岸

太陽が真西に沈む日とされ、昼と夜の長さがほとんど同じになる日です。

秋分の日のように、祖先を供養する日といえば「お彼岸」ですね。秋のお彼岸は「秋彼岸」と呼ばれ、秋分の日を中日とした前後3日、合わせて7日間のことを指します。

仏教では、極楽浄土は西にあると考えられています。そのため、仏教では秋分の日やお彼岸は、あの世とこの世が最も通じやすい日だと言われてきました。そのことから、秋分の日は先祖の供養をするのに適する日とされ、お彼岸に先祖を供養するようになったそうです。

●花 彼岸花 芙蓉(ふよう) コスモス 女郎花(おみなえし) 金木犀

●旬の野菜 茄子 冬瓜 オクラ かぼちゃ さつまいも 枝豆

8月:葉月(はづき、はつき)2022

木々の葉落ち月(はおちづき)。

暑さも深まり「夏」真っ盛りな8月。お盆で帰省する人や夏休みを満喫する人、甲子園の応援や花火大会へ行くなど普段とはちょっと違った生活にわくわくしている人も多いのではないでしょうか?

お盆を過ぎる頃には暑さの中にも涼しさを感じたり、夏だからこそのイベントの多い8月は普段以上に季節を意識しやすい月かもしれませんね。

●暦 7日(日) 立秋

11日(木・祝) 山の日

15日(月) お盆

16日(火) (京都五山送り火)

●行事 迎え火・送り火

迎え火は、お盆に自宅へ帰ってくるといわれる先祖の霊を迎える目印として、玄関先や庭などで焚かれる火のことを言います。送り火は、お盆 の終わりにまたあの世へと戻る先祖の霊をお見送りするため、迎え火と 同じように玄関先や庭などで焚かれる火のことです。 現代では火を焚く代わりに盆提灯を灯すこともあります。

●花 ひまわり 朝顔 山百合 百日紅

●旬の野菜 トマト ゴーヤ オクラ 茄子

●盆踊り 夏祭りのイベントの1つである「盆踊り」に参加したことはありますか?盆踊りには、お盆で迎えたご先祖様の霊を8月15日に踊って、16日に送り出すという意味が込められています。

7月:文月(ふみづき・ふづき)

短冊に歌や字を書いて、書道の上達を祈った 七夕 の行事に因んだ「文披月(ふみひらづき)」が転じたものといわれています。また、穂が見えるようになる頃であることから「穂見月(ほみづき)」が転じたという説もあります。「ふづき」とも読みます。

●暦 1日(金) 博多祇園山笠(〜15日)

7日(木) 七夕

15日(金) お盆

18日(月・祝) 海の日

23日(土) 大暑 土用の丑の日

●土用の丑の日

立春、立夏、立秋、立冬。その前の18日間を土用といいます。日にちには十二支が割り当てられており、土用のうちに回ってくる丑の日を土用の丑の日と言います。

鰻など「う」のつく食べ物を食べると良いとされる「土用の丑の日」は夏だけのイメージですが、実は季節ごとにあるのです。

●花 アジサイ ひまわり 睡蓮 朝顔 桔梗

●旬の野菜 アスパラガス きゅうり トマト かぼちゃ 茄子 トウモロコシ

●暑中見舞い

お盆の前に贈り物を持って直接訪問した名残りで、訪問するかわりに挨拶状を出すようになったのが始まりだといわれています。出す時期は小暑から立秋の前日まで。正式には大暑からという説、夏土用の間に出す説もあります。

6月:水無月(みなづき)

水の月(「無」は「の」を意味する)で、田に水を引く月の意と言われる。田植えが済み、田に水を張る必要があることから”水の月”→「水無月」と呼ばれるようになったようです。

●暦 1日(水) 衣替え

6日(月) 芒種

11日(土) 入梅

19日(日) 父の日

21日(火) 夏至

●花 紫陽花(あじさい) 皐月(さつき) 花菖蒲 水芭蕉 百日紅(さるすべり)

●旬の野菜 玉ねぎ アスパラガス きゅうり トマト オクラ 茄子 とうもろこし

●芒種(ぼうしゅ) 芒(のぎ)のある穀物や稲や麦など穂の出る穀物の種をまく季節ということから、芒種と言われています。梅の実が青から黄色に変わり、百舌が鳴き始めます。かまきりや蛍が現れ始める頃でもあります。次第に梅雨めいて、五月雨(さみだれ)の季節に入ります。

芒(のぎ):米や麦などイネ科の植物で、花の外側についている針のような突起のこと。禾とも書きます。

●夏至(げし) 一年で、昼間が最も長く、夜が最も短い日。冬至と比較すると、昼間の時間差は4時間以上もあります。暦の上では夏季の真ん中にあたりますが、実際には梅雨の真っ盛りで、農家では田植えに繁忙を極める頃。

5月:皐月(さつき)

早苗を植える時期「早苗月(さなえづき)」を略したもの。

●暦 2日(月) 八十八夜

3日(火・祝)憲法記念日

4日(水) みどりの日

5日(木) 立夏 こどもの日 端午の節句

8日(日) 母の日

●花 カーネーション 菖蒲 スズラン ハナミズキ 牡丹

●旬の野菜 筍 アスパラ そら豆 新じゃが エンドウ豆

●鯉のぼり

端午の節句 に「鯉のぼり」を立てるようになったのは、江戸時代の中頃といわれています。「鯉の滝登り」という言葉があります。普通、縁起がいいとされるものは食べることが多いですが、鯉を食べるのでなく、なぜ「鯉のぼり」として飾ったのでしょうか。鯉が滝を勢いよく登る様をイメージして「鯉のぼり」としてを飾るようになったとされていますが、男子誕生の喜びを世間に広く知らせるために戸外に立てられるようになったからのようです。

●端午の節句 本来、端午(たんご)とは月の始めの午(うま)の日をいいますが、5月5日を端午というように変わりました。古代中国では、この日を薬採りの日としていて、薬草を摘んで野遊びをしました。菖蒲は、煎じて飲んだりして昔から薬草として使われていたそうです。

男の子の節句とされるまでは、厄病を祓う節句で「菖蒲の節句」とも呼ばれています。

平安時代は宮中の儀式でしたが、江戸時代になって、3月3日の女の子の節句と対応させて、菖蒲が尚武と同じ音であることから男の子の節句になり、江戸幕府の公式行事となりました。

4月:卯月(うづき)2022

卯の花が咲く月「卯の花月(うのはなづき)」を略したもの。十二支の4番目が卯(うさぎ)なので「卯月」いわれるようになったという説もあります。

●暦 1日(金) エイプリルフール

5日(火) 清明

20日(水) 穀雨

29日(金・祝) 昭和の日

●行事 桜前線 お花見 入園式 入学式

●花 椿 桜 シクラメン すみれ 木蓮 桜草 チューリップ

●野菜 ウド 筍 エンドウ豆 わらび 椎茸

●穀雨

穀物を育てる雨が降り、芽を出させる季節を指す穀雨 。この時期に種をまいた農作物は雨に恵まれよく育つと言われています。「清明になると雪が降らなくなり、穀雨になると霜が降りることもなくなる」という言葉があるように、南の地方ではトンボが飛び始め、冬服やストーブとも完全に別れる季節です。変わりやすい春の天気もこの頃から安定し、日差しも強まってきます。

3月:弥生(やよい) 2022

草木がいよいよ生い茂る月。「弥」には、いよいよという意味、「生」には生い茂るという意味があります。

●暦 3日(木) 桃の節句

5日(土) 啓蟄

21日(月・祝)春分の日

●行事 卒園式 卒業式

●花 シクラメン 沈丁花 椿 雪柳 タンポポ こぶし

●旬の野菜 水菜 たけのこ 菜の花 ほうれんそう キャベツ

●ひなまつり 雛祭りは、日本において、女子の健やかな成長を祈る節句の年中行事。 ひな人形に桜や橘、桃の花など木々の飾り、雛あられや菱餅などを供え、白酒やちらし寿司などの飲食を楽しむ節句祭りである。

ひな祭りの由来は中国から伝わった「五節句」という行事のひとつ「上巳」。季節の節目を意味する「節」のころは、昔から邪気が入りやすいとされていました。五節句のひとつ上巳には、中国では川で身を清める習慣がありましたが、日本では紙などで作った人形で自分の体を撫でて穢れを移し川に流すことで邪気祓いをする行事として広がっていきました。人形を流して邪気をはらうこの風習が、現在でも残るひな祭りの行事「流し雛」のルーツと言われています。

2月:如月(きさらぎ) 2022

衣更着(きさらぎ)とも言う。まだ寒さが残っていて、衣を重ね着する(更に着る)月。如月という漢字は中国の2月の異名『如月(にょげつ)』が由来しているとされており、万物が春に向けて動き始める月という意味があるそうです。年が明けて早くも短い2月がやってきました。寒い日は続きますが、立春を過ぎたあたりから春の気配を至るところで感じられるようになってきますね。

●暦 3日(木) 節分

4日(金) 立春

10日(木) 初午

11日(金祝)建国記念日

19日(土) 雨水

23日(水祝)天皇誕生日

●初午 2月最初の午(うま)の日で、一年のうちで最も運気の高まる日とされています。この日に、稲荷社の本社である京都の伏見稲荷大社に稲荷大神が鎮座されたといわれています。伏見稲荷大社、愛知の豊川稲荷、佐賀の祐徳稲荷神社など、全国の稲荷神社で盛大にお祭り(初午大祭)が行われます。

稲荷大神のお使いとされているのがきつねです。初午の日には、その好物といわれている油揚げやお団子などをお供えします。

●花 梅 椿 福寿草 南天 マーガレット

●旬の野菜 水菜 キャベツ ほうれん草 春菊 カリフラワー 三つ葉

正月:睦月(むつき) 2022

●暦 1日(土・祝) 元日

2日(日) 初夢・書き初め

10日(月・祝) 成人の日

15日(土) 小正月・どんど焼き

●初詣 年の初めに神社仏閣にお参りして、1年の無事息災を祈ること。 大晦日の除夜の鐘を聞きながら家を出て、元旦にお参りすることを「二年参り」といいます。

昔は、一家の家長が大晦日の夜から神社に出掛けて、寝ないで新年を迎える習わしがあったそうです。 元々は地域の氏神を祀っている神社にお参りしていたようですが、やがてその年の恵方にあたる神社に出掛ける「恵方参り」になったそうです。 現在は恵方参りに限定せず、各地の神社にお参りするのが一般的になっていますね。 松の内(1月7日)までに参りましょう。

●花 梅 シクラメン 水仙 福寿草 山茶花

●野菜 かぶ 白菜 レンコン ブロッコリー 人参

●書き初め 年が明けて初めて毛筆で一年の抱負や目標をしたためるもの。

一般的には2日に行います。

「吉書」とも呼ばれ、恵方に向かって、めでたい言葉や詩歌を書いたのが始まり。

元々は宮中での儀式でしたが、やがて江戸時代の寺子屋や明治時代以降の学校で習字が必修となり、庶民の間にも広まるようになりました。

学校や地域の行事で書き初め大会を行うところがありますが、家庭で行うところは少なくなったようですね。